La Laiturgie des Pierres : Sémiologie d’un Sacré Fromager

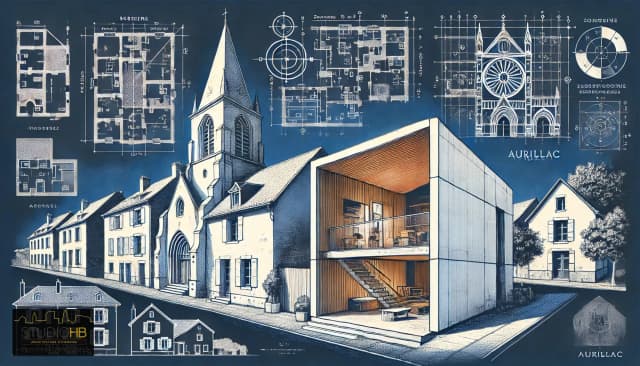

Dans l’enceinte silencieuse de l’abbatiale Saint-Géraud d’Aurillac, un projet singulier a vu le jour, porté par le souffle discret mais déterminé d’un entrepreneur natif du Cantal. Parti conquérir d’autres territoires, il n’oublia jamais les pierres humides de son enfance ni les effluves robustes des fromages d’altitude. Issu d’une lignée catholique très pratiquante, et guidé par un sens profond de la reconnaissance, il décida de rendre à sa région un hommage spirituel, pastoral et culturel. Il ne fit pas ériger un monument, mais imagina une exposition. Une procession. Une scénographie du goût dans un lieu sacré, où le lait deviendrait mémoire, et le fromage, liturgie. Ainsi naquit ce geste architectural singulier, entre offrande et suture, entre territoire et transcendance.

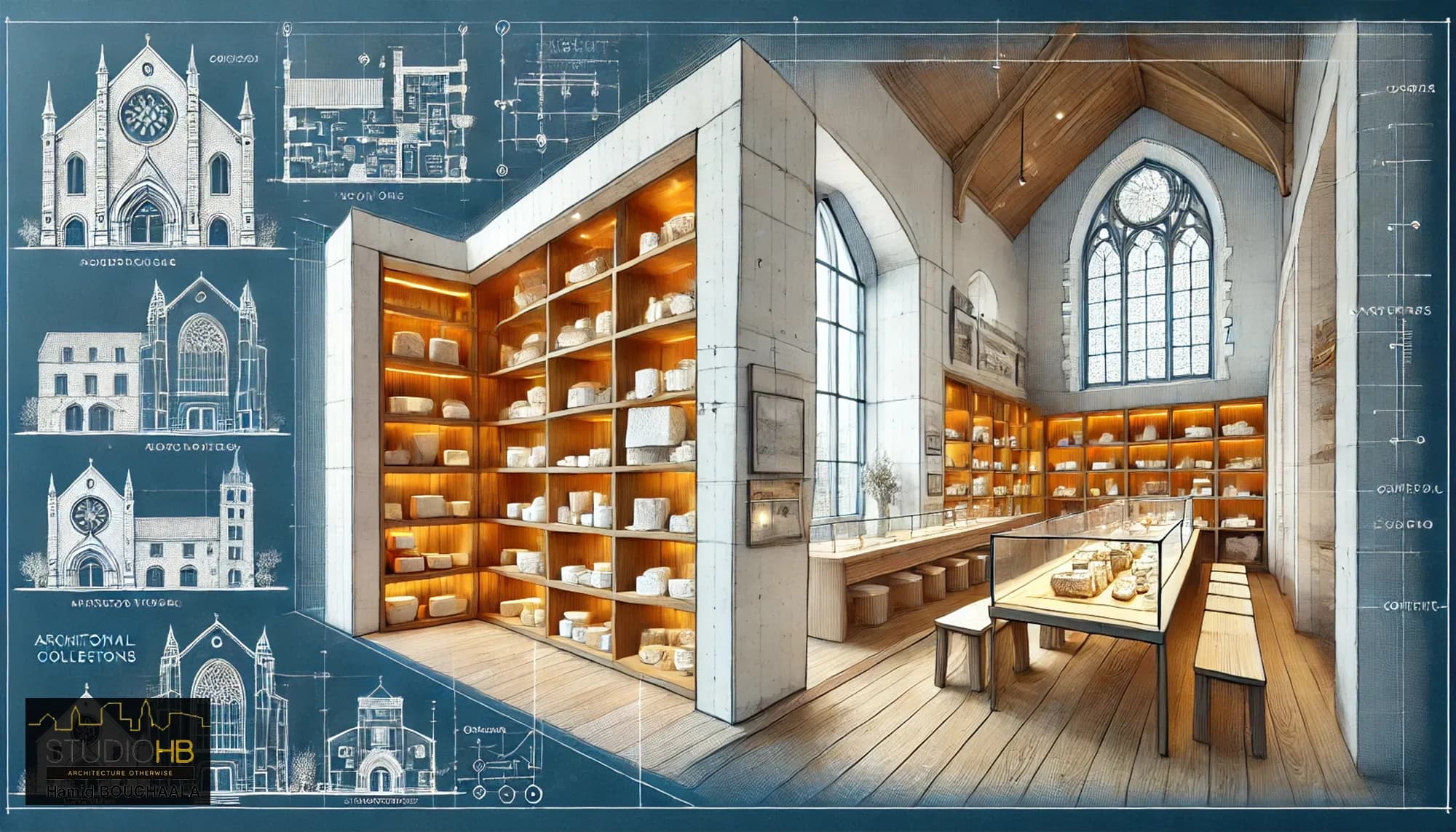

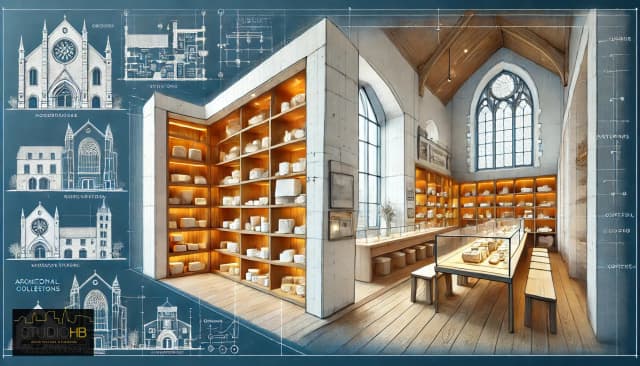

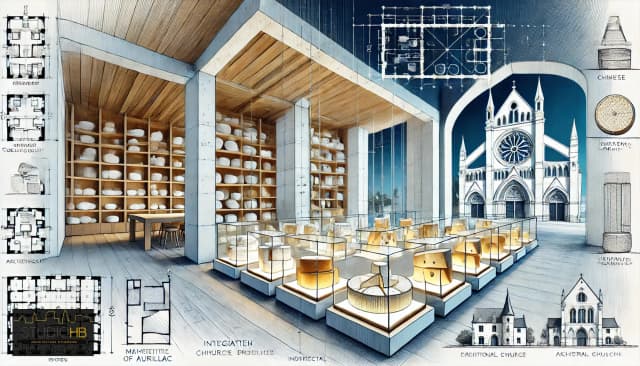

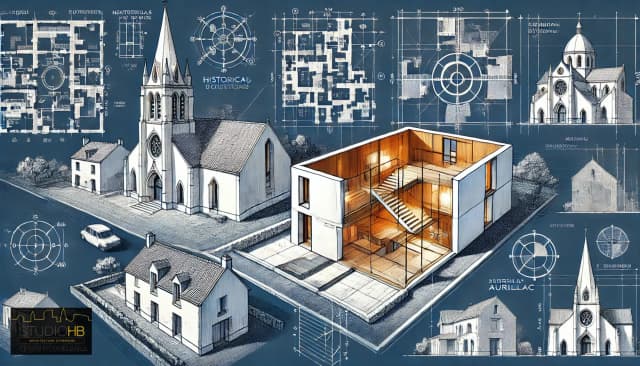

Le projet, d’emblée, se plaça sous le signe du contextualisme sémiologique. L’abbatiale gothique ne fut pas un simple écrin : elle devint un acteur du récit. Les ogives et les voûtes, loin d’être des contraintes, guidèrent le tracé processionnel. L’orientation Est-Ouest du parcours répondit à celle de l’autel, et les stations successives jalonnèrent l’expérience du visiteur comme autant de moments de contemplation. Ici, le silence n’était pas une absence, mais une densité. L’architecture contemporaine, discrète et articulée, s’insinua avec respect, presque à voix basse. Elle ne s’imposa jamais : elle proposa. Elle ponctua, à la manière de Carlo Scarpa, référence assumée du projet, dont la disjonction maîtrisée entre ancien et moderne devient ici grammaire spirituelle. Le laiton patiné, le béton sablé, le verre ultra-clair, le bois brûlé, autant de matériaux choisis pour leurs qualités tactiles, leur résonance avec la pierre ancienne, leur humilité aussi.

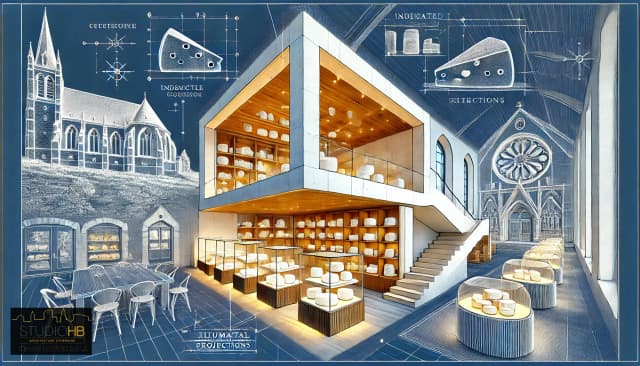

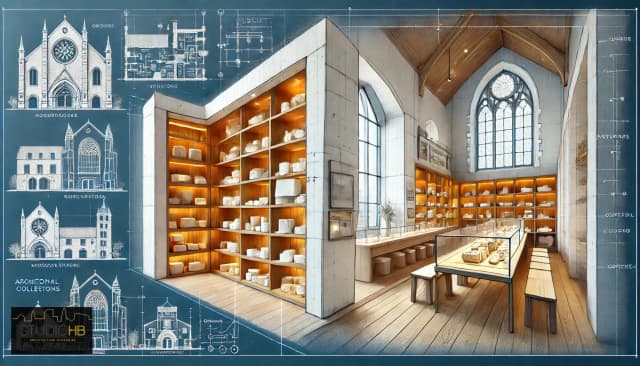

Chaque fromage y fut traité comme une relique. Il ne s’agissait pas d’un étal, mais d’une mise en espace sacrée. Une mise à distance, une sacralisation. Les vitrines suspendues flottaient dans l’espace, soutenues par des piètements en tension, asymétriques, presque invisibles. Les socles, en travertin ou béton clair, rappelaient la minéralité du cloître voisin. L’étiquette manuscrite, encre brune sur vélin, était insérée dans une découpe d’ardoise et suspendue comme une parole silencieuse. L’ensemble évoquait une procession lente, une marche intérieure du visiteur entre les meules et les pâtes, comme on cheminerait entre les stations d’un chemin de croix laïcisé. Le Salers brut, le Bleu d’Auvergne mystérieux, le Saint-Nectaire transfiguré, le Cantal millésimé posé dans une niche gothique — chaque typologie fromagère était ici pensée comme un archétype. La racine, le mystère, la transformation, la pérennité. Le lait devenait matière symbolique, palimpseste d’un paysage, d’un troupeau, d’un geste ancestral. La lumière naturelle, filtrée par les verrières, découpait les volumes laiteux comme des sculptures paléolithiques. Les odeurs elles-mêmes, exaltées par l’humidité de la nef, participaient à l’immersion sensorielle. Le goût devenait prière, le rituel du terroir s’élevait à la hauteur d’une méditation.

Ce projet, situé à la croisée du patrimoine vivant et du sacré restauré, s’inscrivait dans une tendance culturelle contemporaine de plus en plus affirmée : celle de revaloriser les savoir-faire ruraux non pas comme folklore, mais comme matrice de sens. Il ne s’agissait pas d’une juxtaposition forcée entre l’ancien et le moderne, ni d’un pastiche d’authenticité, mais d’un dialogue véritable, intelligent, exigeant. Le projet s’inspirait des écritures spatiales de Zumthor et Pawson, mais en y intégrant l’épaisseur émotionnelle et narrative d’une Auvergne intérieure. Le climat patrimonial local, sensible aux initiatives respectueuses de l’existant, permit à cette exposition éphémère de prendre place dans l’abbatiale avec la bénédiction du clergé. Car tout, dans cette démarche, relevait d’une forme de foi. Le commanditaire, homme entre deux âges, pudique mais engagé, investissait là une part de lui-même, de sa filiation, de sa mémoire. L’architecte scénographe, dont la main est restée invisible mais dont l’esprit scarpassien imprègne chaque détail, fut le passeur. Et les fromagers de la région, partenaires naturels du projet, apportèrent l’authenticité d’un goût, d’un geste, d’une transmission.

Dans cette nef immobile où les siècles reposent, l’architecture n’a pas parlé plus fort que la pierre. Elle a soufflé. Elle a proposé un dialogue silencieux, où le lait, le goût, la mémoire et le sacré se sont donné la main. Le contemporain n’a pas envahi ; il a ponctué. La liturgie du goût a rejoint celle de la foi. Le projet s’est effacé derrière le geste. Mais il restera, comme une prière d’architecte inscrite dans le silence des pierres.

« La Laiturgie des Pierres : Sémiologie d’un Sacré Fromager »

1. Contexte et enjeux du projet :

Architecture / Scénographie culturelle / Contextualisme patrimonial

2. Détails sur le projet

Nature du projet

Une scénographie immersive et hautement contextualisée d’une exposition fromagère conçue au sein de l’abbatiale Saint-Géraud d’Aurillac, initiée par un mécène privé originaire du Cantal. Le projet mêle architecture contemporaine et mémoire gothique, dans un geste qui relève autant de la dévotion que de l’architecture narrative.

Finalité

Le commanditaire, un entrepreneur aurillacois ayant fait fortune hors de sa région, souhaitait offrir un legs culturel et spirituel à son territoire d’origine. Issu d’une famille catholique très pratiquante, il voyait dans cette initiative un acte de gratitude et de transmission : réconcilier

la fierté du terroir avec l’héritage du sacré, par une exposition temporaire devenue œuvre architecturale en elle-même.

3. Le concept architectural : contextualisme sémiologique et matérialité sacrée

A. Un geste contextuel : architecture et sémantique du lieu

- L’abbatiale gothique devient support narratif : les voûtes, ogives et verrières guident une scénographie processionnelle.

- Le parcours reprend les codes liturgiques : orientation Est-Ouest, stations successives, silence sacré, pénombre maîtrisée.

- La matérialité contemporaine n’impose rien — elle s’insinue avec respect : lignes fines, rythmes subtils, insertion non intrusive.

- Carlo Scarpa est convoqué comme référence : disjonction maîtrisée entre ancien et moderne, articulation par le détail.

B. Une scénographie laïque du sacré

- Chaque fromage est élevé au rang de relique : exposé sur socles nobles, dans des vitrines suspendues, cerné de vide.

- Lait, pierre et lumière deviennent les trois matériaux symboliques du projet.

- L’expérience du visiteur est quasi religieuse : lente, olfactive, tactile à distance — le goût devient prière.

C. Matérialité et langage architectural

- Socles en travertin et béton sablé, répondant aux teintes du cloître.

- Laiton patiné et verre extra-clair pour les vitrines : flottement, gravité suspendue.

- Ardoise et vélin manuscrit pour la signalétique : le mot est traité comme une incantation.

- Interventions ponctuelles : fentes vitrées, sculptures de bois calciné, insertion de bronze en contraste avec le calcaire.

D. Sémiologie et narration

- Le parcours fait récit : de la nature brute (le lait) à la culture sublimée (le fromage affiné).

- Chaque typologie fromagère est rattachée à une symbolique :

- Le Salers = racine

- Le Bleu d’Auvergne = mystère

- Le Saint-Nectaire = transformation

- Le Cantal = pérennité

- Le lieu sacré donne au fromage la dignité du rite, et à l’architecture la force de la parabole.

4. Contexte environnant

- Localisation : Aurillac, Cantal, dans l’enceinte historique de l’abbatiale Saint-Géraud.

- Tendance culturelle : regain d’intérêt pour le patrimoine vivant ; mise en scène contemporaine du terroir en lieu sacré.

- Références architecturales : Carlo Scarpa (Brion, Castelvecchio), Peter Zumthor (Kolumba), John Pawson (St Moritz).

- Climat patrimonial : revalorisation du patrimoine rural par des gestes contemporains subtils, respectueux du bâti ancien.

5. Conclusion architecturale

« Dans cette nef immobile où les siècles reposent, l’architecture n’a pas parlé plus fort que la pierre. Elle a soufflé. Elle a proposé un dialogue silencieux, où le lait, le goût, la mémoire et le sacré se sont donné la main. Le contemporain n’a pas envahi ; il a ponctué. La liturgie du goût a rejoint celle de la foi. »