Entre Deux Mondes : Morphogenèse d’un Habitat Contextuel

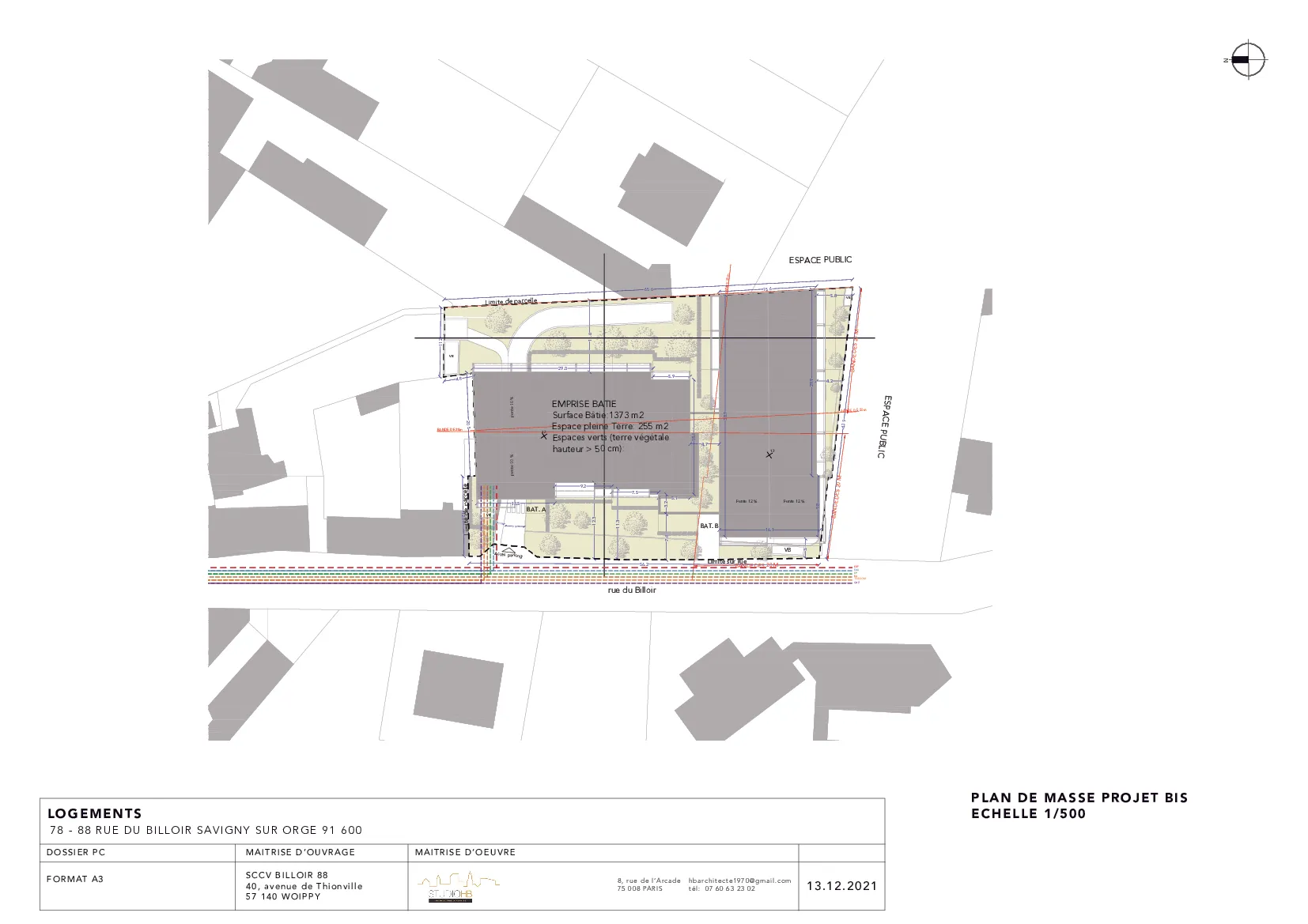

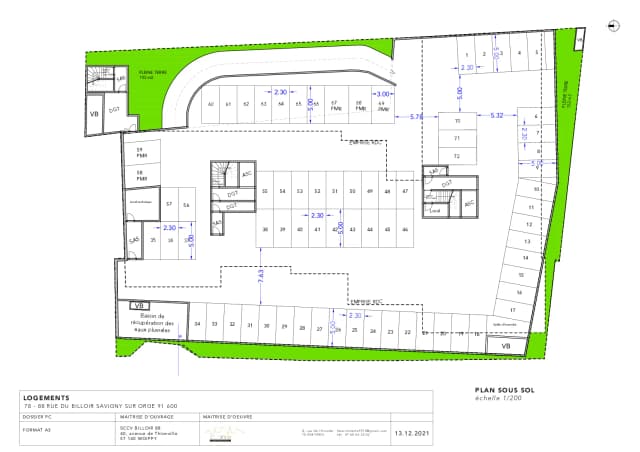

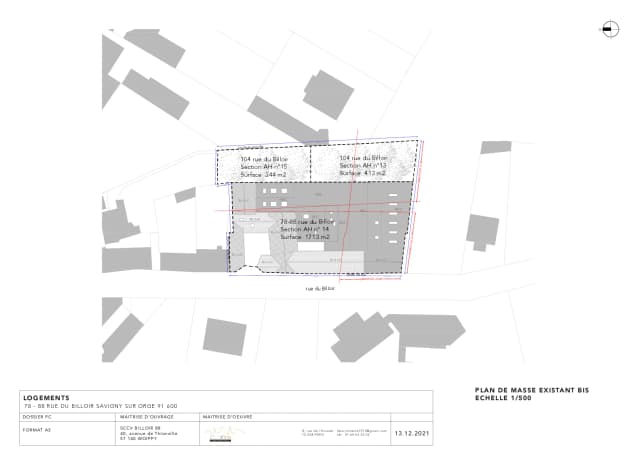

À Savigny-sur-Orge, sur une parcelle où s’inscrivaient plusieurs bâtis du début du XXe siècle, un projet prend forme, porteur d’un dialogue entre héritage et modernité, entre stratification temporelle et dynamique urbaine. Cet ensemble de 73 logements s’insère dans un territoire en mutation, où l’empreinte du passé structure encore l’espace, mais où le devenir appelle à une réinterprétation des formes, des usages et des relations entre le bâti et le paysage. L’implantation des volumes, leur articulation et leur interaction avec le contexte existant sont au cœur d’une approche où l’architecture ne se contente pas d’habiller l’espace, mais le façonne dans un mouvement qui épouse et transforme simultanément son environnement.

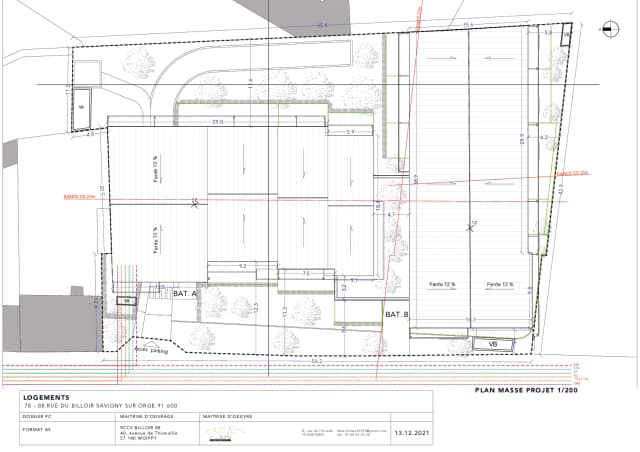

Deux volumes principaux émergent, reliés par un creux qui s’affirme comme un pivot, une faille qui vient interrompre la frontalité, donnant naissance à une dynamique spatiale où la perception oscille entre continuité et disjonction. Ce geste, loin d’être arbitraire, est un élément fondateur du projet, instaurant un rapport à la rue où la frontalité cède le pas à une lecture en mouvement, où l’alignement urbain se déconstruit pour mieux se recomposer. Cette césure, loin de constituer une rupture, devient un point de bascule, un jeu d’articulations qui structure la lecture de l’ensemble, établissant une tension entre le minéral et le végétal, entre la densité bâtie et l’ouverture sur le parc communal qui borde la parcelle.

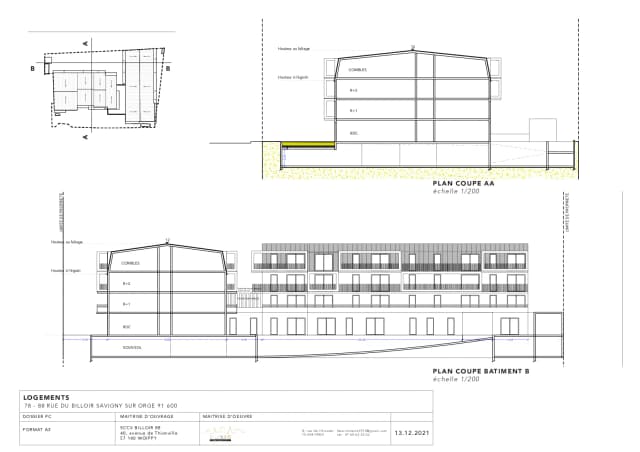

La volumétrie se fragmente dans une lecture où la matière devient langage. Le vide central n’est pas une absence mais une respiration, un espace qui organise et relie, qui module la perception de la masse et lui confère une porosité essentielle. La démembration de la structure, par un jeu de saillies, de retraits, de porte-à-faux, instaure un dialogue avec la lumière, créant des lignes de force qui théâtralisent la façade et animent l’ensemble au gré des variations diurnes. Loin d’une simple juxtaposition de formes, cette composition exprime une dynamique où chaque élément dialogue avec le contexte, où la structure devient une narration spatiale en constante évolution.

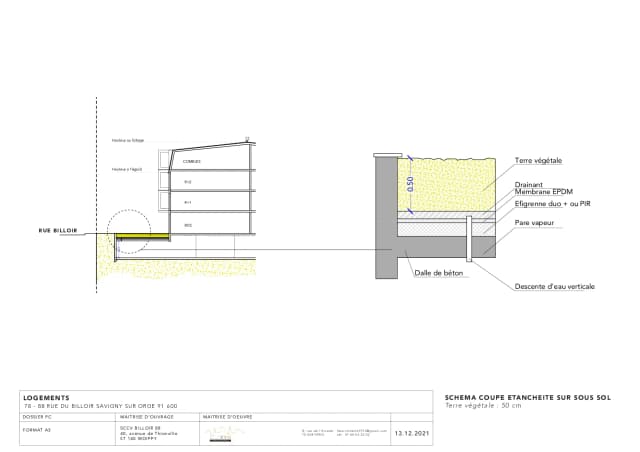

L’implantation, pensée dans une relation intime avec le parc voisin, tend à prolonger la nature au cœur même du projet. En rez-de-chaussée, les logements se déploient autour de jardins privatifs, certains traversants, offrant une double orientation qui favorise la ventilation naturelle et une connexion fluide entre intérieur et extérieur. Au premier étage, un jardin suspendu s’intercale entre les deux volumes, un espace de transition où la végétation devient un élément structurant du vivre-ensemble, offrant une respiration verte et un lieu d’interaction sociale. Aux étages supérieurs, les logements se diversifient, du T1 au T5, dessinant une architecture flexible qui s’adapte aux nouveaux modes d’habiter, entre intimité et partage, entre ancrage et ouverture.

Les façades, quant à elles, sont pensées comme un langage en soi, où l’expressivité se conjugue avec la sobriété. La fragmentation volumétrique s’accompagne d’une matérialité où le béton matricé dialogue avec le bois et le métal perforé, dans une alternance subtile de textures et de profondeurs. Chaque élément structurel apparent devient une trace du processus constructif, affirmant une tectonique où le geste architectural ne se limite pas à l’habillage mais révèle la chair du bâtiment. La lumière, omniprésente, sculpte ces façades, les tranforme au fil des heures, instaurant un rapport sensoriel à l’espace qui évolue dans une temporalité mouvante.

Ainsi, ce projet se situe entre deux mondes : entre la mémoire du bâti et l’affirmation d’un langage architectural contemporain, entre la densité urbaine et la perméabilité paysagère, entre la massivité et la légèreté, entre l’habitat individuel et la dimension collective. Il propose une lecture du territoire qui ne se limite pas à l’ajout d’un objet architectural, mais qui compose avec l’existant, le transforme en profondeur sans jamais en nier la substance. Dans ce jeu subtil entre continuité et renouveau, entre matière et vide, entre présence et effacement, l’architecture se fait le lieu d’un dialogue, un trait d’union entre l’histoire d’un site et l’écriture de son avenir.

Entre Deux Mondes : Morphogenèse d’un Habitat Contextuel

1. Le Concept : Un Dialogue entre Héritage et Modernité

Situé à Savigny-sur-Orge, ce projet de 73 logements s’inscrit dans une approche contextualiste et sémiologique, ancrée dans la mémoire du lieu et dans la transformation progressive de son tissu urbain. L’héritage architectural du début du XXe siècle qui occupait cette parcelle devient le socle d’une réflexion sur le passage du temps et la stratification des formes urbaines.

L’ensemble se compose de deux volumes principaux, reliés par un creux pivotant, offrant une lecture dynamique de l’espace tout en intégrant le projet dans son environnement. Ce geste architectural vient animer le front urbain, dialoguant avec la rue tout en s’ouvrant vers le parc communal qui borde la parcelle, assurant ainsi une continuité paysagère et une porosité visuelle entre le bâti et la nature.

2. Composition Architecturale et Morphologie Urbaine

2.1. Une Fragmentation Volumétrique et une Théâtralisation des Espaces

- Les volumes sont articulés autour d’un vide central, un pivot qui structure le projet, offrant des perspectives variées et une alternance entre pleins et vides.

- La démembration de la structure, par un jeu de saillies et de retraits, crée des lignes de force qui théâtralisent la façade, mettant en exergue l’expressivité des matériaux et des modénatures.

- L’alignement avec la rue est rompu par un léger pivot, conférant au projet une dynamique propre qui capte le regard et marque l’entrée dans cet espace habité.

2.2. Une Relation Intime avec la Nature et le Parc Communal

- L’arrière de la parcelle étant adossé au parc communal, le projet cherche à étirer le végétal vers son intérieur : jardins en rez-de-chaussée, terrasses plantées, patios et ouvertures cadrées sur la canopée du parc.

- Le dialogue entre les façades et la nature se traduit par des jeux de transparence et de cadrage qui mettent en valeur les séquences paysagères.

3. L’Habitat : une Expérience Sensorielle et Spatialement Riche

3.1. Une Transition Graduelle entre l’Intime et le Collectif

- En rez-de-chaussée, les logements s’organisent autour de jardins privatifs, certains étant traversants pour assurer une ventilation naturelle et une double orientation.

- Au 1er étage, les deux volumes sont reliés par un jardin suspendu, un espace de transition qui devient un lieu de vie partagé, favorisant les interactions sociales et apportant une respiration verte à l’îlot.

- Aux étages supérieurs, les logements sont diversifiés, allant du T1 au T5, offrant une modularité et une flexibilité d’usages qui répondent aux nouveaux modes d’habiter.

3.2. Des Logements Connectés au Contexte

- L’implantation favorise les vues sur le parc et les séquences végétales, maximisant les ouvertures et les orientations vers les espaces verts.

- Les loggias et terrasses prolongent les intérieurs vers l’extérieur, créant des séquences spatiales qui dissolvent la frontière entre le privé et le paysage urbain.

4. Une Matérialité Contemporaine et une Lecture Rythmée des Façades

4.1. Une Façade Vivante : Entre Expressivité et Sobriété

- L’esthétique des façades repose sur une lecture fragmentée, où des éléments en porte-à-faux, retraits et avancées viennent sculpter la lumière et créer du relief.

- L’usage de matériaux aux teintes neutres et texturées (béton matricé, bois, métal perforé) permet une intégration contextuelle tout en affirmant une identité contemporaine.

- Des éléments structurels apparents viennent souligner la tectonique du projet, exprimant la logique constructive et offrant une profondeur visuelle aux façades.

4.2. Un Rapport à la Lumière et à la Matière

- La lumière naturelle est mise en scène à travers des percements et des jeux d’ombres projetées par la structure fragmentée.

- L’effet théâtral des façades décomposées permet une perception changeante selon l’heure et la saison, inscrivant le projet dans une temporalité dynamique.

5. Conclusion : Un Lieu de Vie entre Continuité et Renouveau

Le projet « Entre Deux Mondes » incarne une double lecture du territoire :

- Un respect du passé avec une implantation qui dialogue avec le bâti historique de la commune.

- Une projection vers l’avenir avec une architecture contemporaine, expressive et soucieuse de son environnement.

Ce jeu subtil entre mémoire et modernité, nature et bâti, masse et légèreté crée un paysage habité où l’architecture devient un trait d’union entre l’histoire du lieu et les nouveaux usages de l’habitat contemporain.