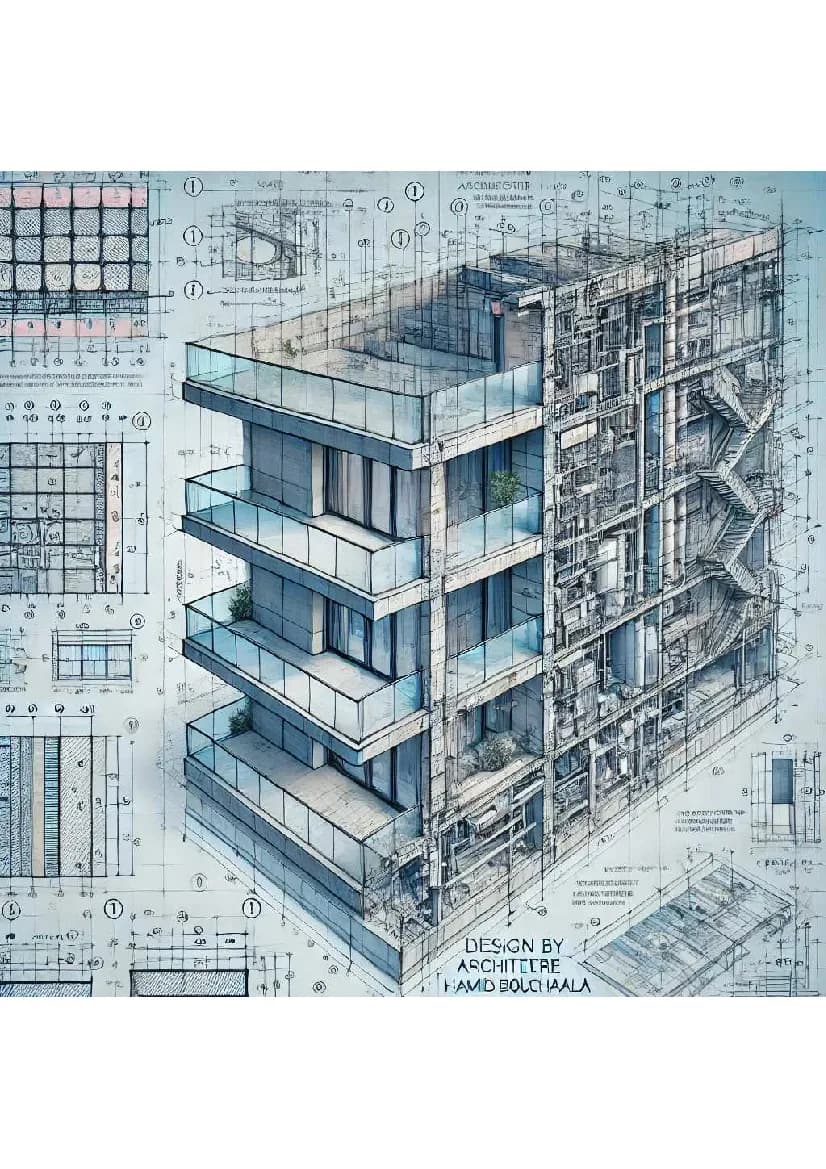

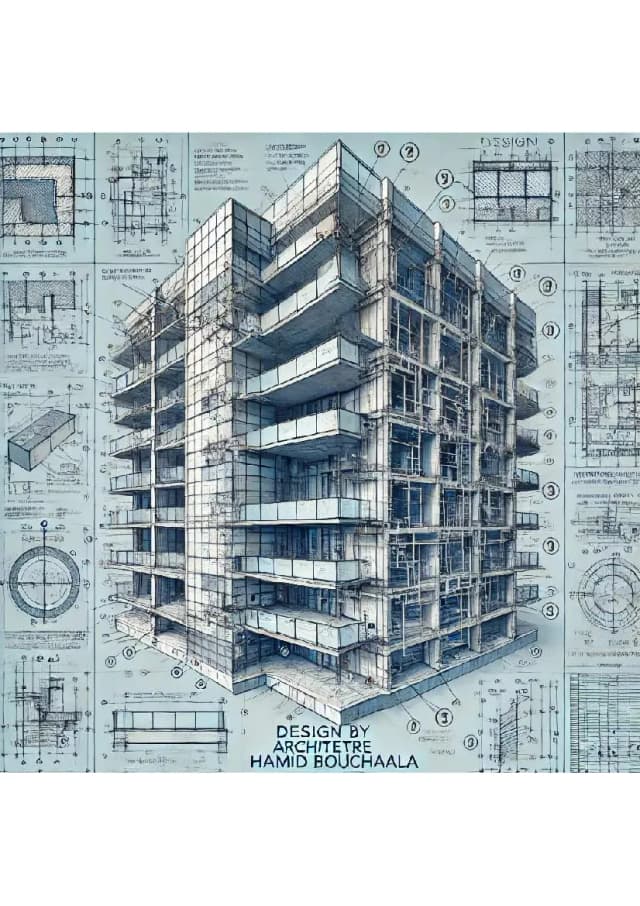

Strates Modernes : Révéler l’Héritage du Béton

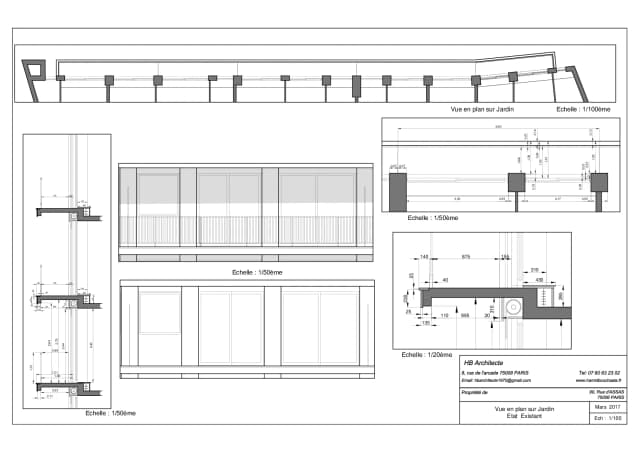

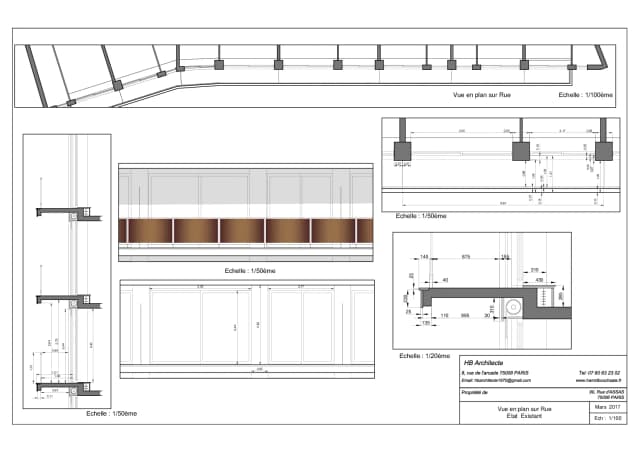

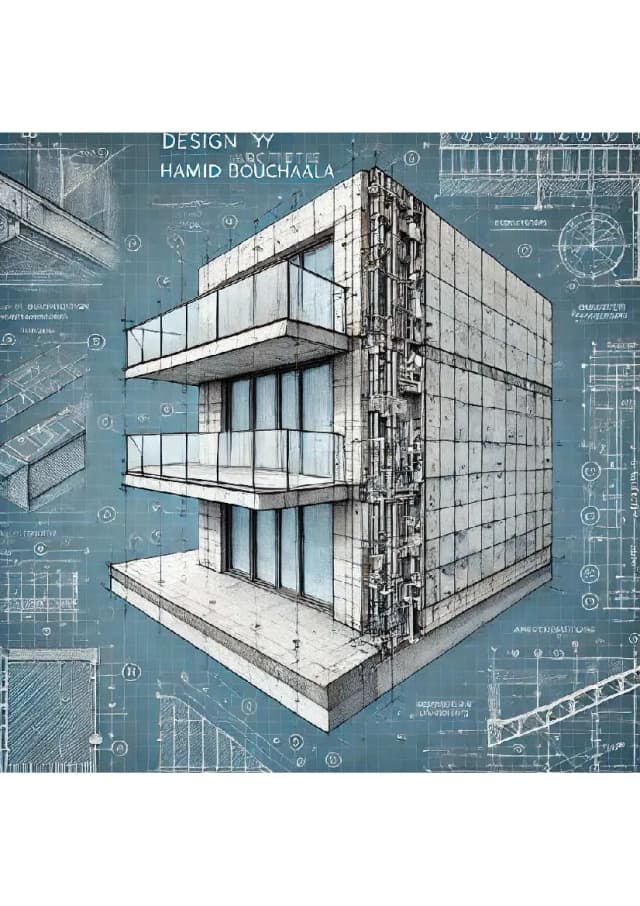

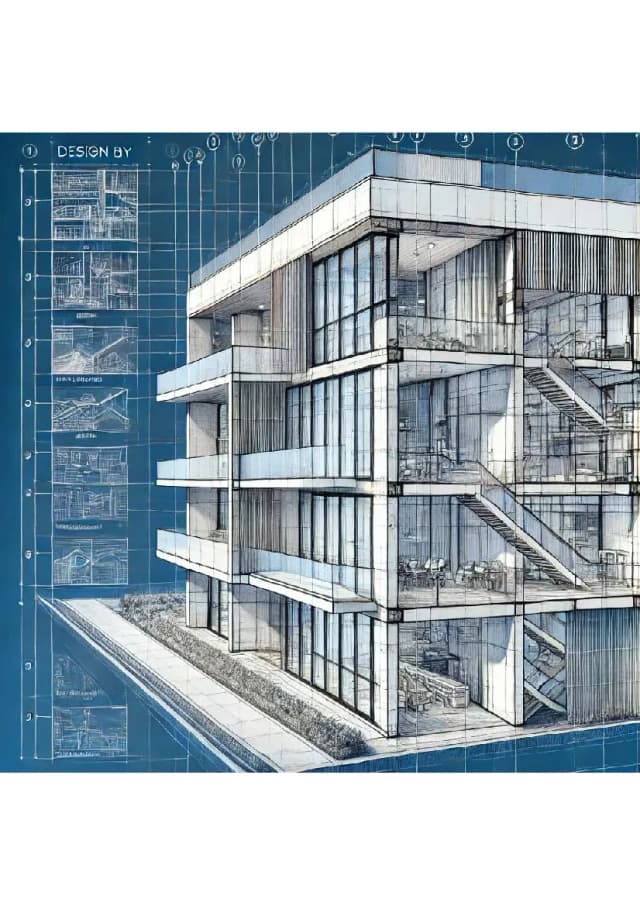

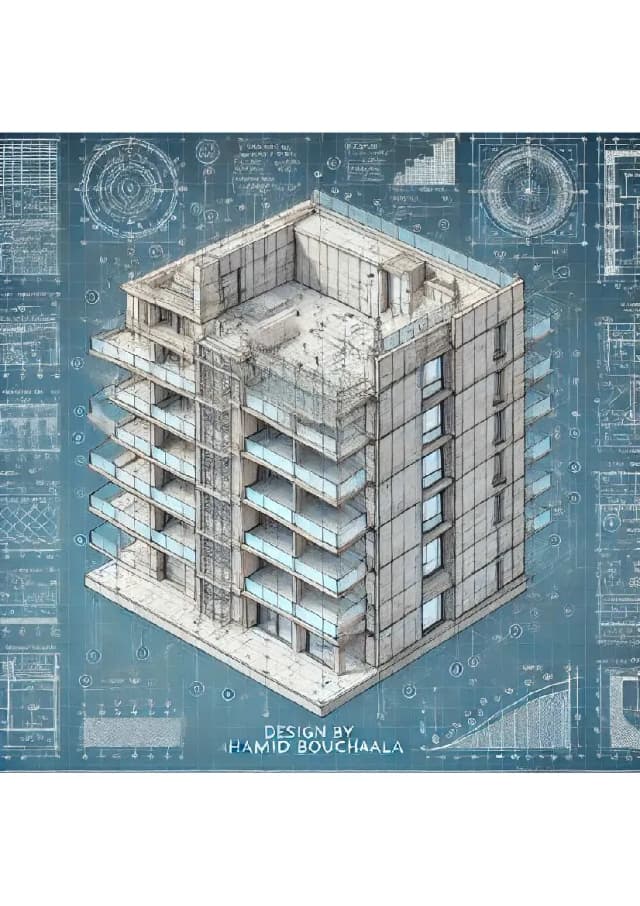

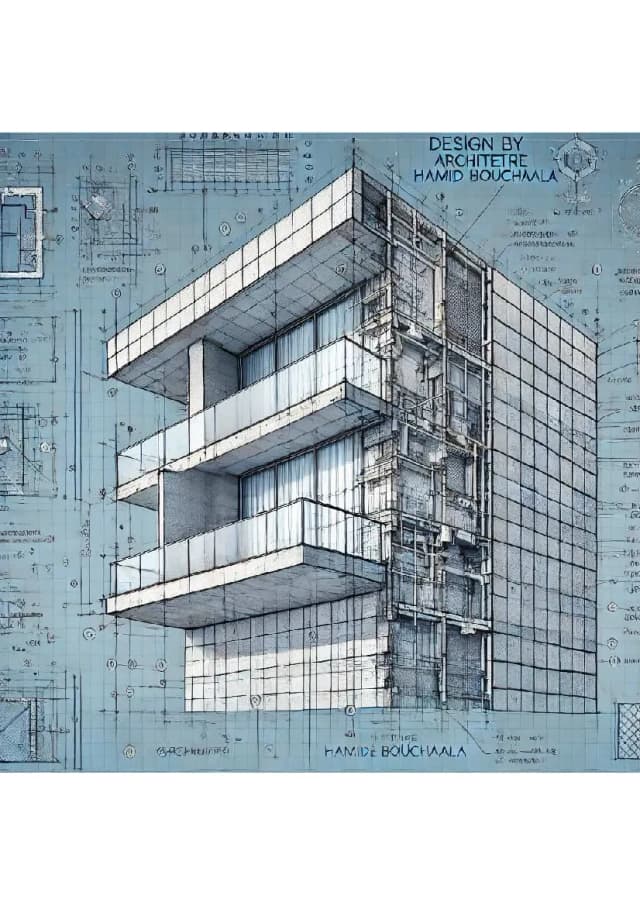

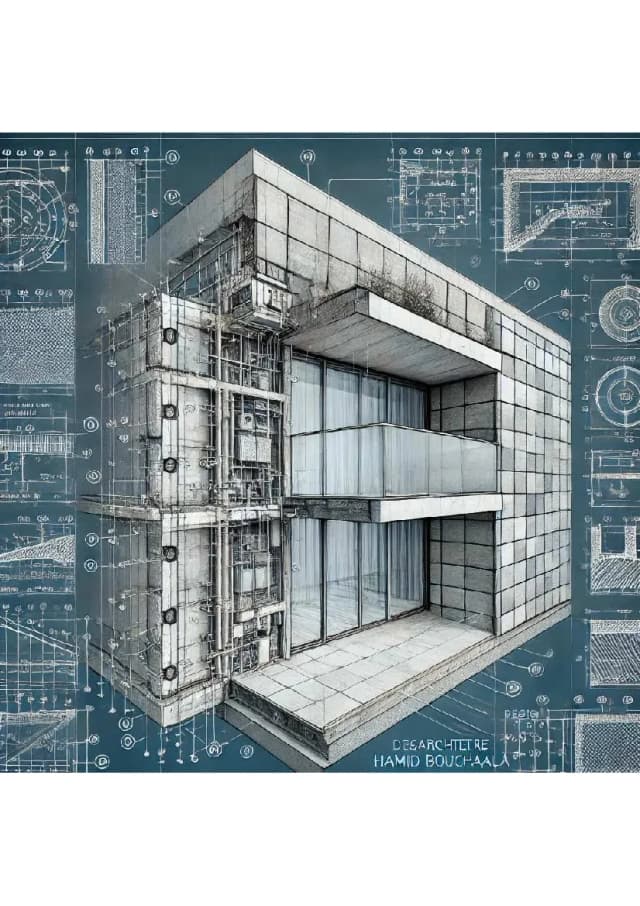

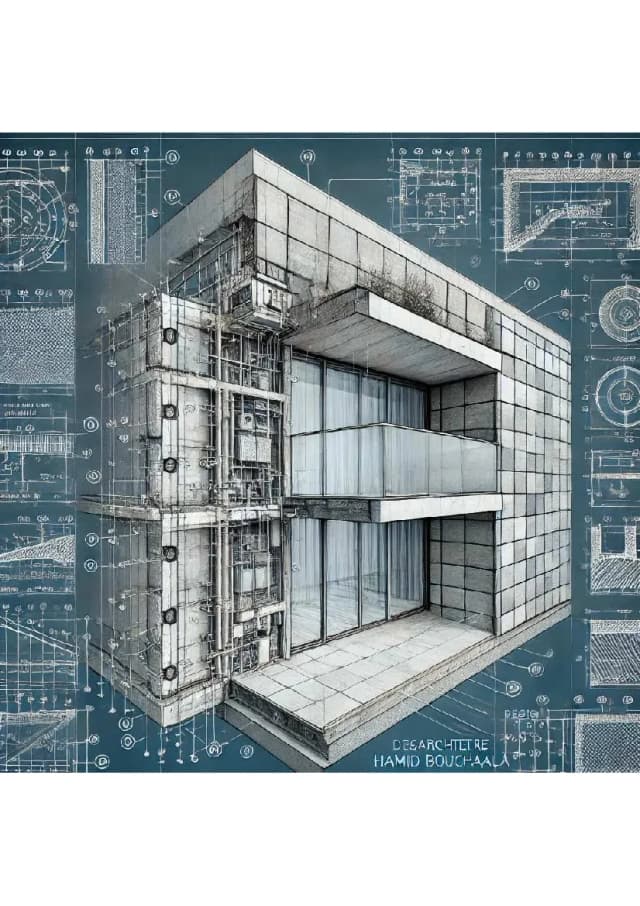

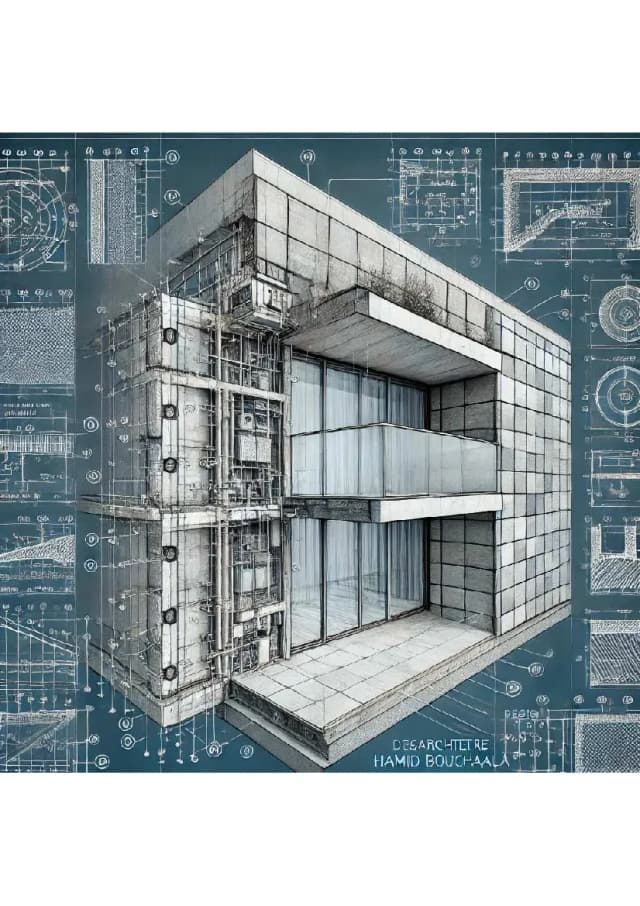

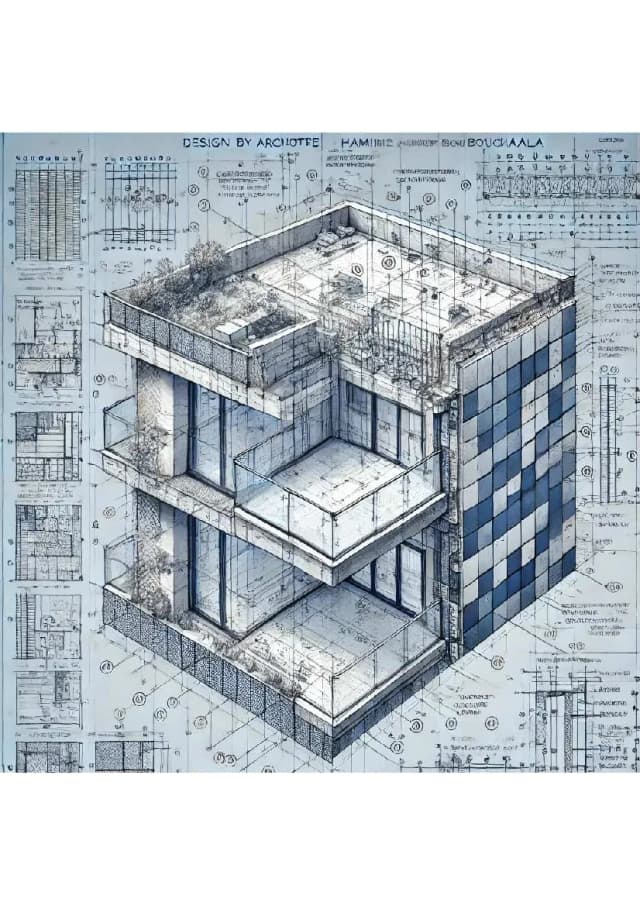

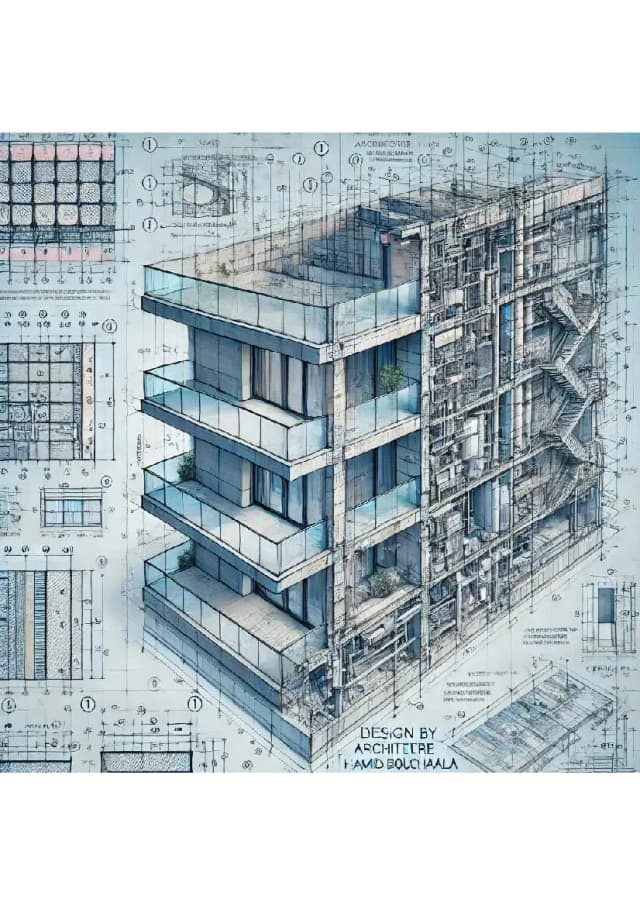

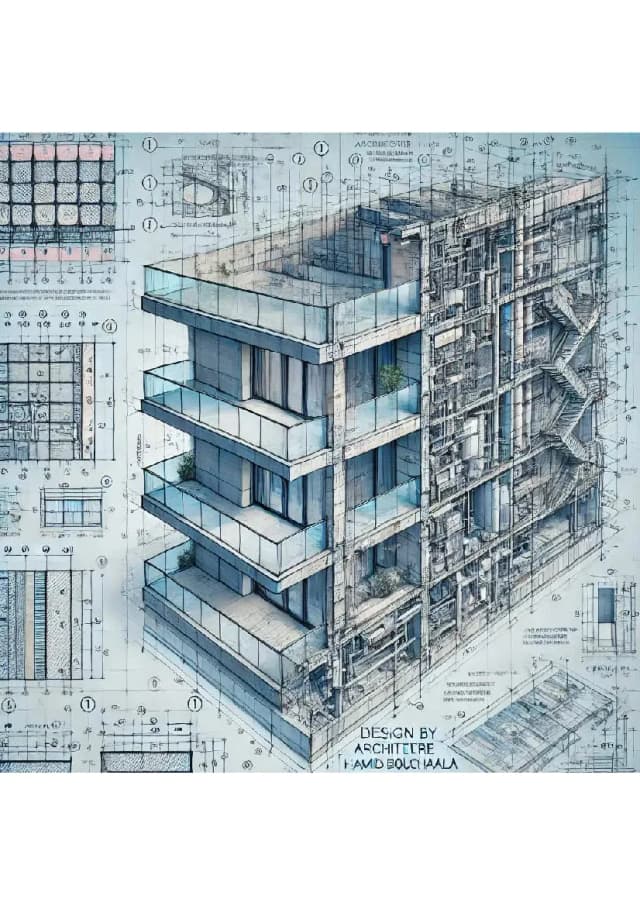

La résidence du 66, rue d’Assas, ancrée dans le 6ᵉ arrondissement de Paris, incarne l’architecture des années 1970, où le béton structurel dialogue avec un langage rationnel et un habillage de façade qui traduit une pensée constructive empreinte d’une esthétique fonctionnelle. Témoignage d’une époque où l’industrialisation du bâtiment dictait des choix à la fois techniques et plastiques, cet édifice, marqué par le vieillissement de son enveloppe et la dégradation de ses structures, appelle aujourd’hui une réhabilitation qui ne soit pas qu’une simple remise aux normes, mais une réinterprétation architecturale de son identité. L’usure du béton, la fragilité du carrelage de façade, la perte de lisibilité des garde-corps fumés, ainsi que les désordres liés à l’étanchéité imposent une intervention qui dépasse le cadre strictement technique pour devenir une relecture sensible du bâtiment. Studio HB s’engage alors dans un projet qui, loin de gommer les traces du temps, cherche à en révéler la structure profonde, à réinscrire cette architecture dans un dialogue contemporain où la matière, la lumière et la gestion des eaux pluviales deviennent les vecteurs d’une expression renouvelée.

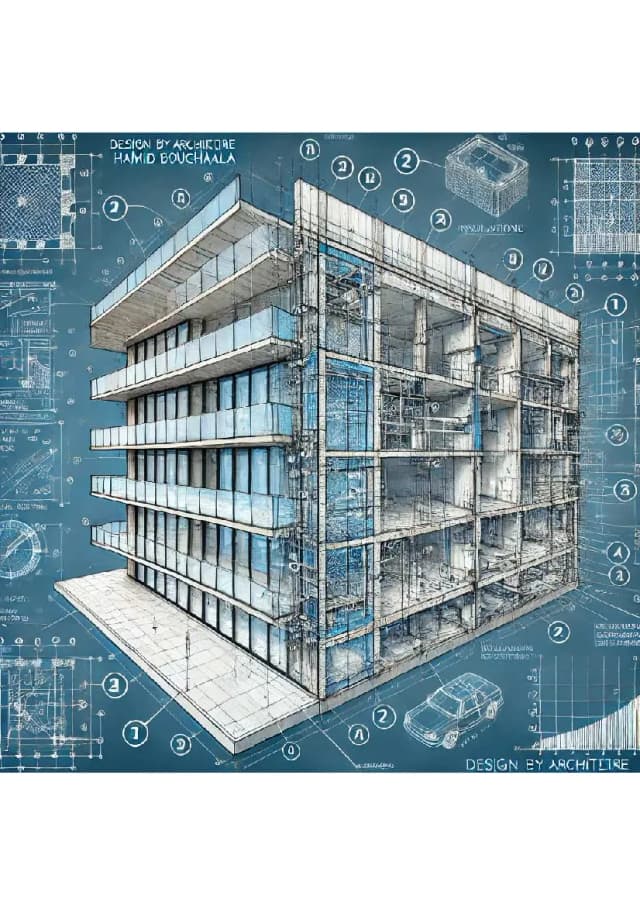

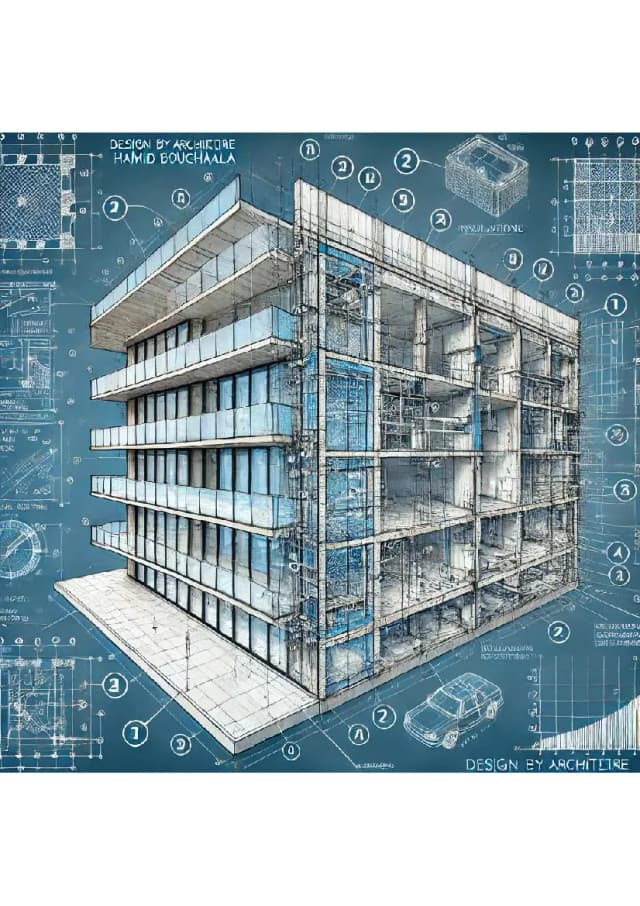

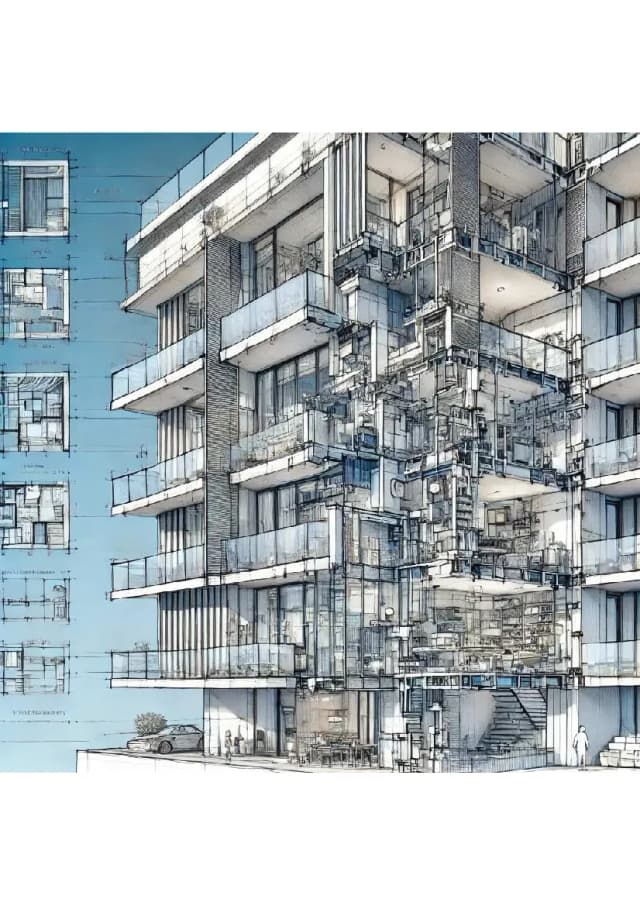

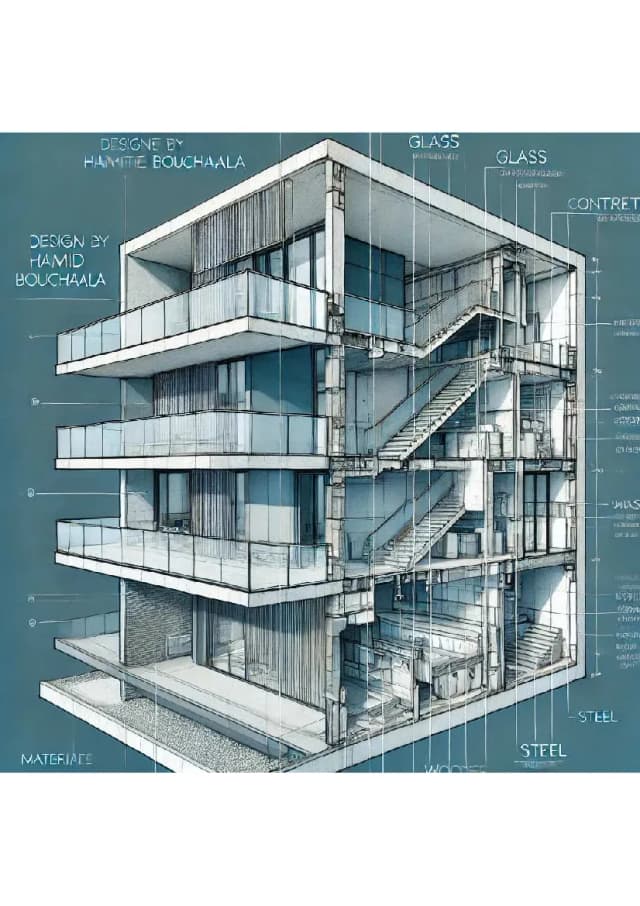

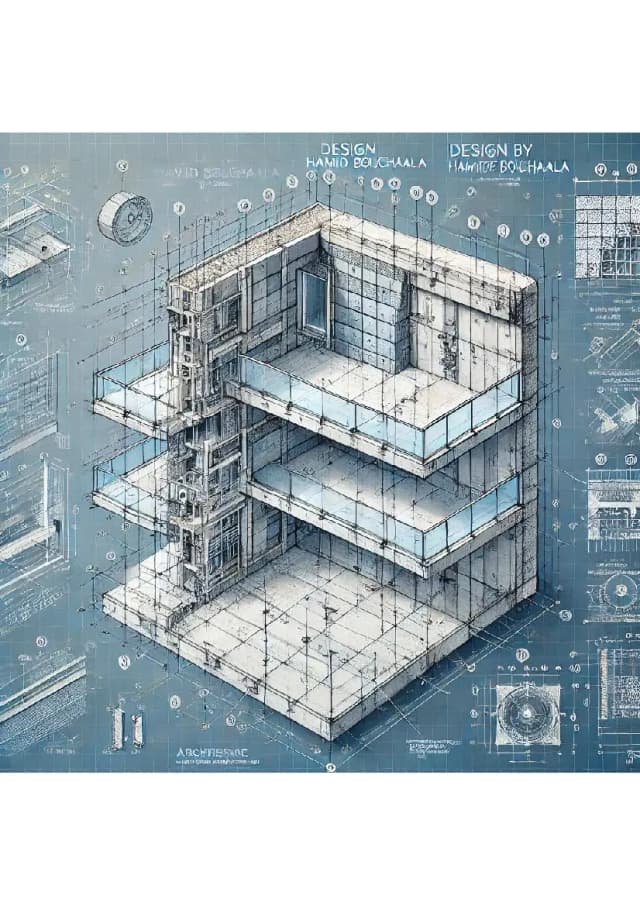

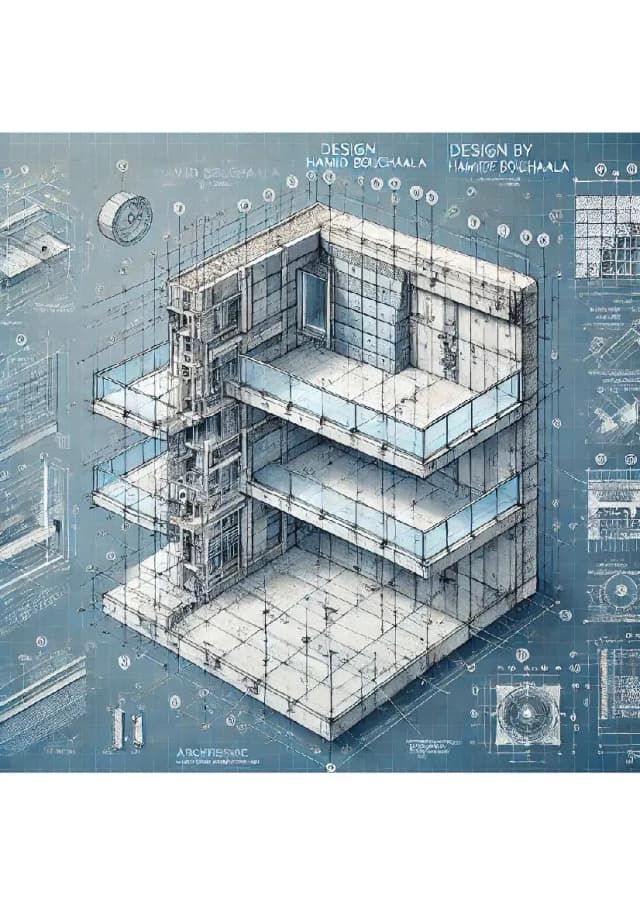

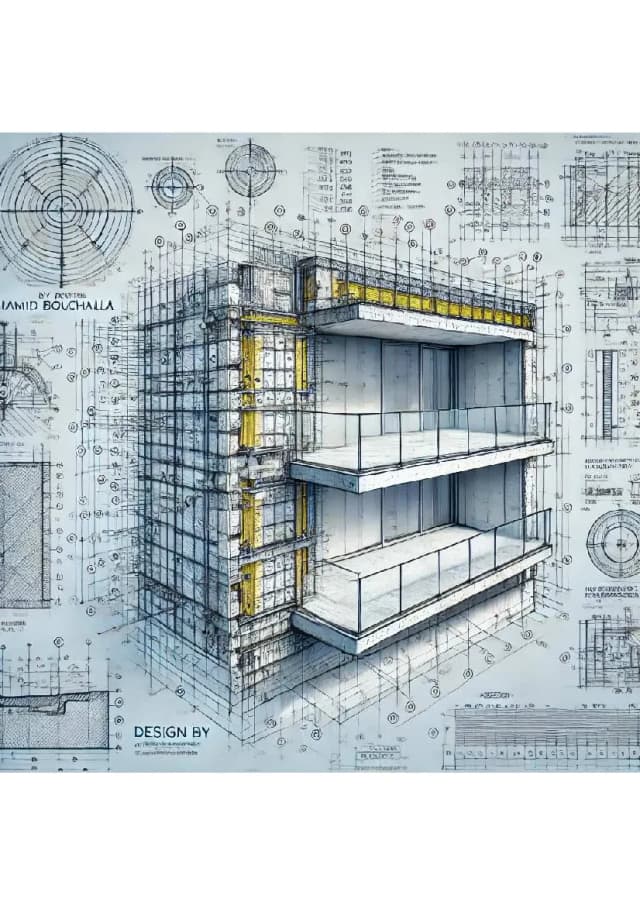

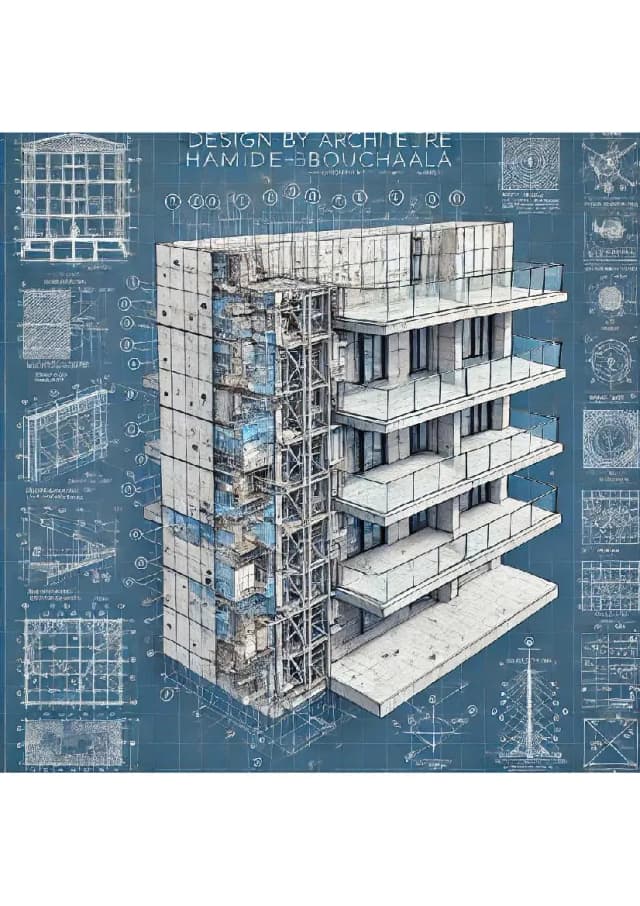

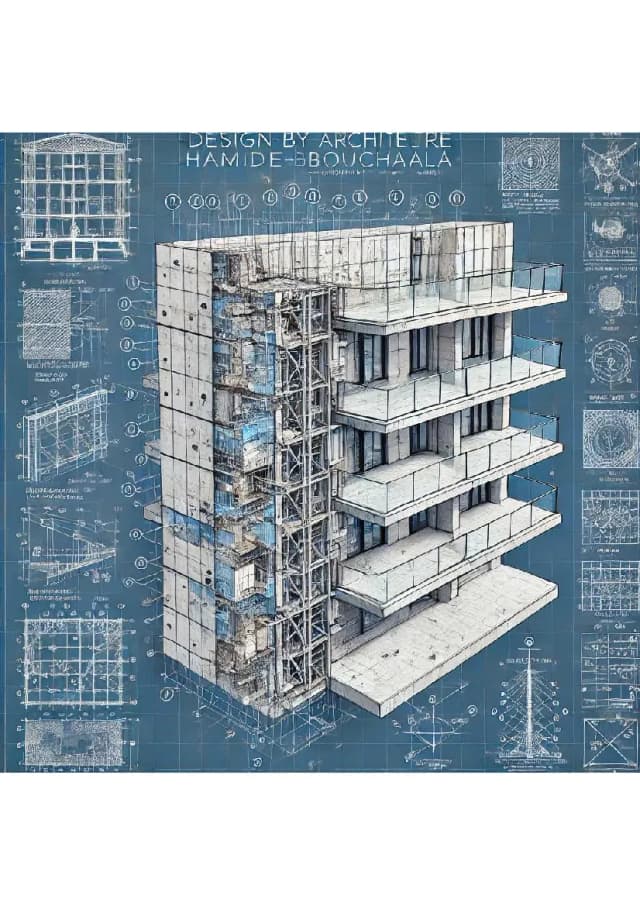

Le travail débute par une expertise fine de l’ossature béton, mise à mal par la carbonatation et l’altération progressive des armatures métalliques, nécessitant une consolidation qui s’opère à plusieurs échelles : injection de résines époxy pour stabiliser les fissures, application de passivants anticorrosion sur les treillis soudés et renforcement des dalles porteuses des balcons et terrasses par résine armée et mise en œuvre de nouvelles étanchéités adaptées. La question de l’étanchéité elle-même ne saurait être envisagée comme une simple contrainte technique ; ici, elle devient un geste architectural qui s’efface dans la logique du projet. Loin des ajouts visibles et des dispositifs fonctionnels brutaux, la gestion des eaux pluviales s’intègre aux lignes du bâtiment à travers une refonte subtile des chéneaux, un drainage discret couplé aux géométries des garde-corps et une suppression des évacuations apparentes, afin de préserver l’intégrité monolithique de l’ensemble. Sur les toitures-terrasses et les balcons, une résine haute performance est mise en œuvre sous un revêtement minéral, assurant la continuité de lecture entre les différentes strates de l’édifice.

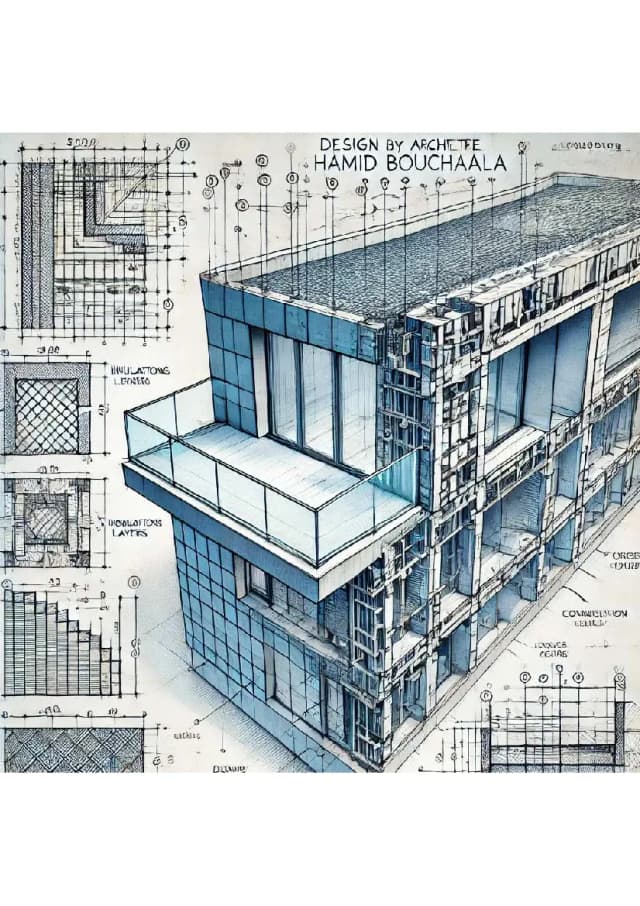

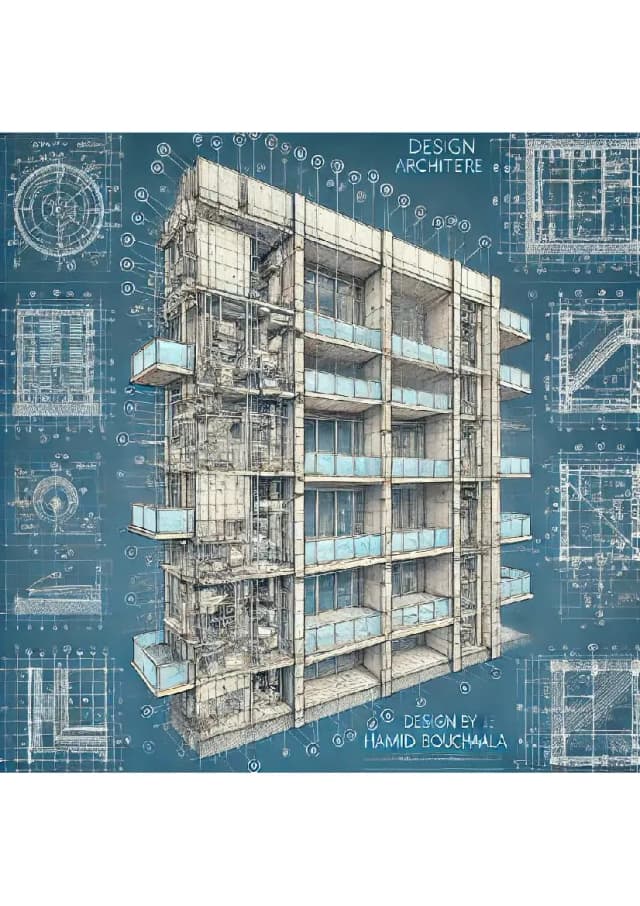

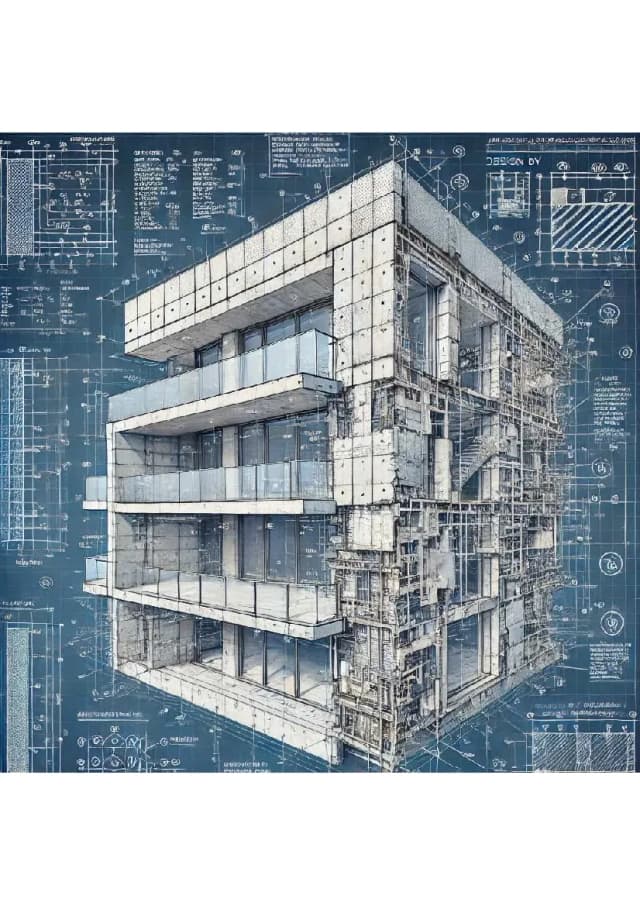

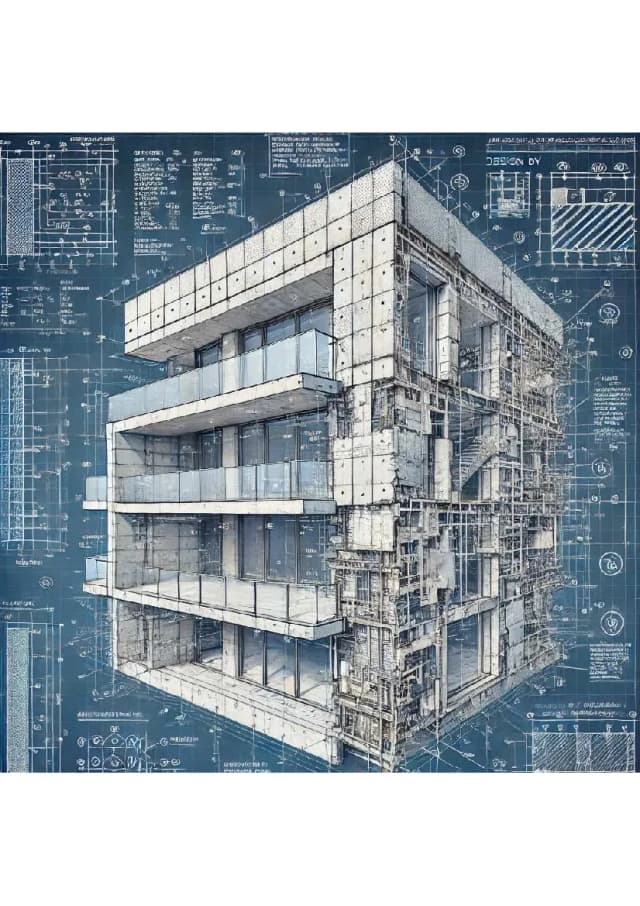

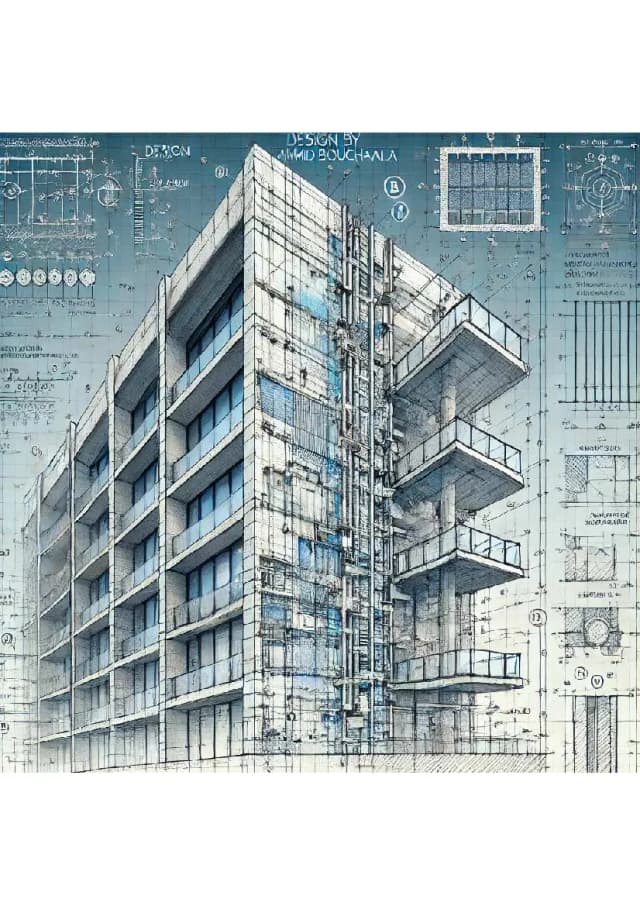

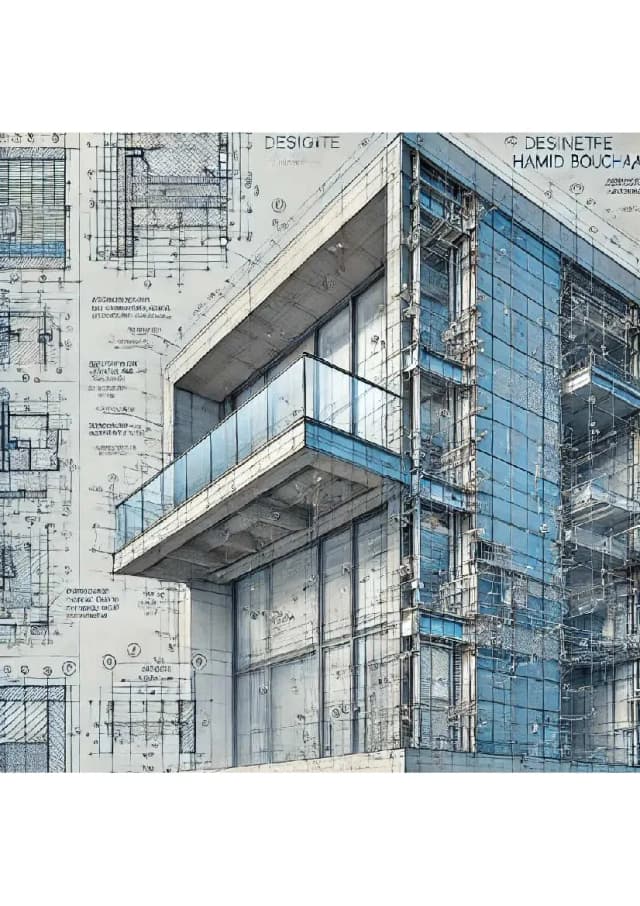

La matérialité du projet est au cœur de la réflexion : le carrelage de façade, matériau emblématique de cette époque, porte en lui une intention qui doit être respectée, mais réinterprétée à l’aune des savoir-faire actuels. La nouvelle peau du bâtiment est ainsi composée de modules céramiques aux teintes légèrement nuancées, jouant sur la matité et la réverbération de la lumière pour retrouver une profondeur sensible. La fixation traditionnelle est remplacée par un système hybride de collage haute adhérence et de fixation mécanique invisible, garantissant une meilleure tenue dans le temps tout en affinant la perception du parement. Cette intervention se prolonge dans un dialogue entre opacité et transparence, où les surfaces pleines alternent avec des séquences vitrées rééquilibrées, amplifiant l’effet de relief et la vibration de la lumière sur la façade.

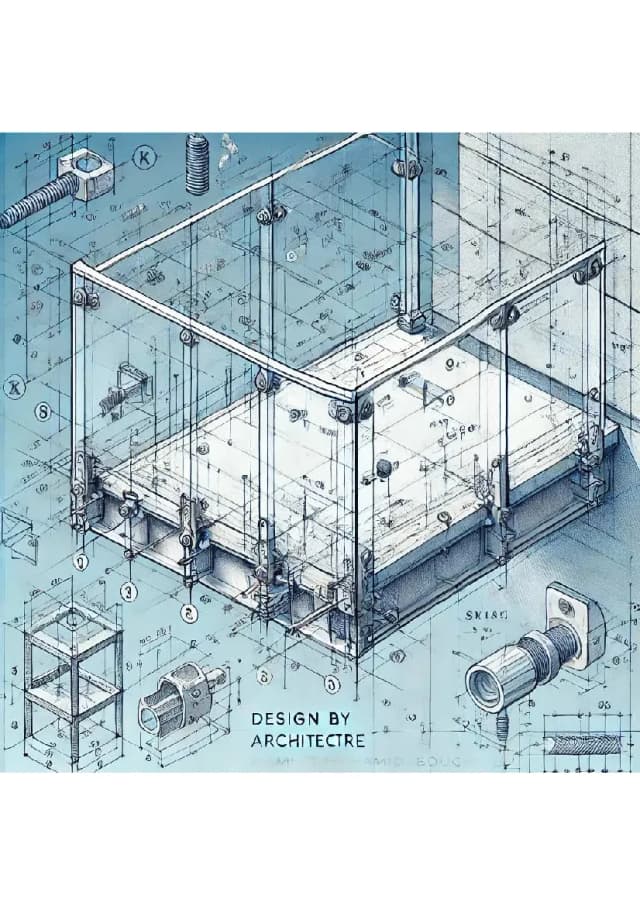

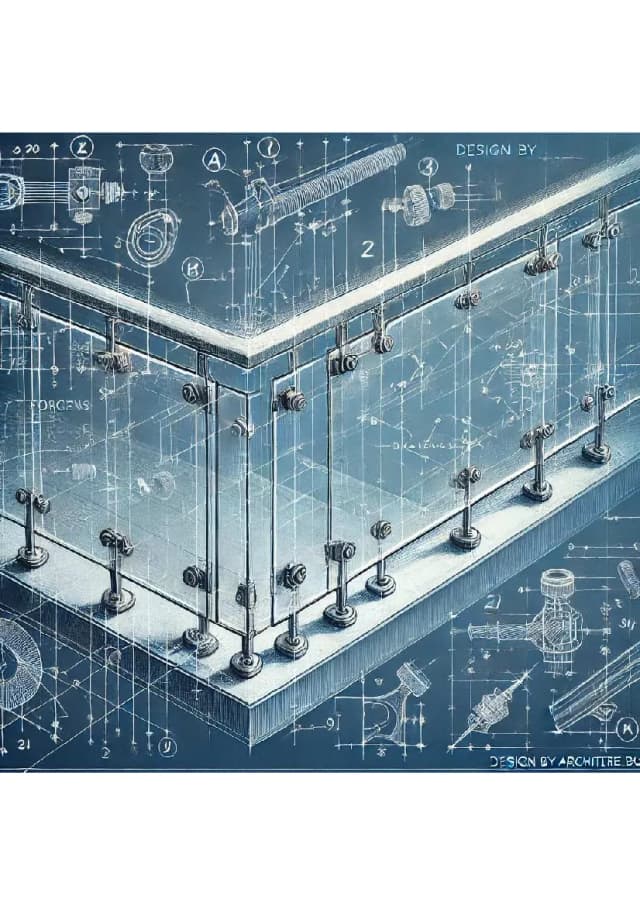

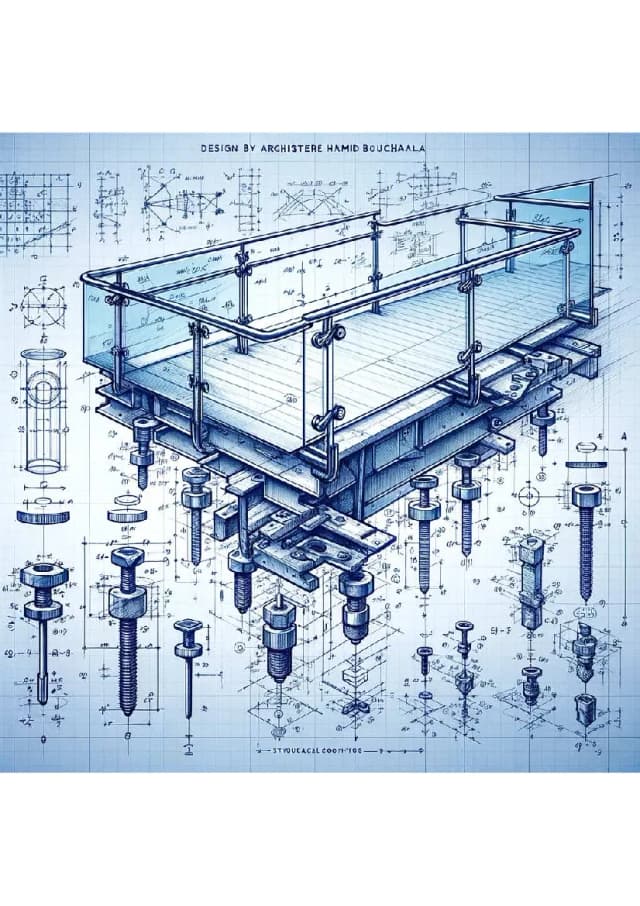

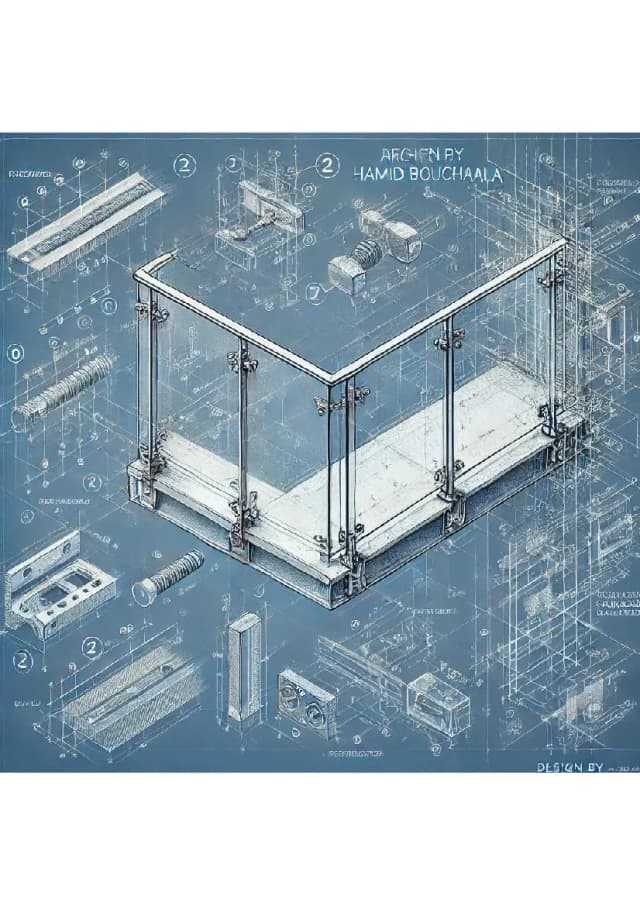

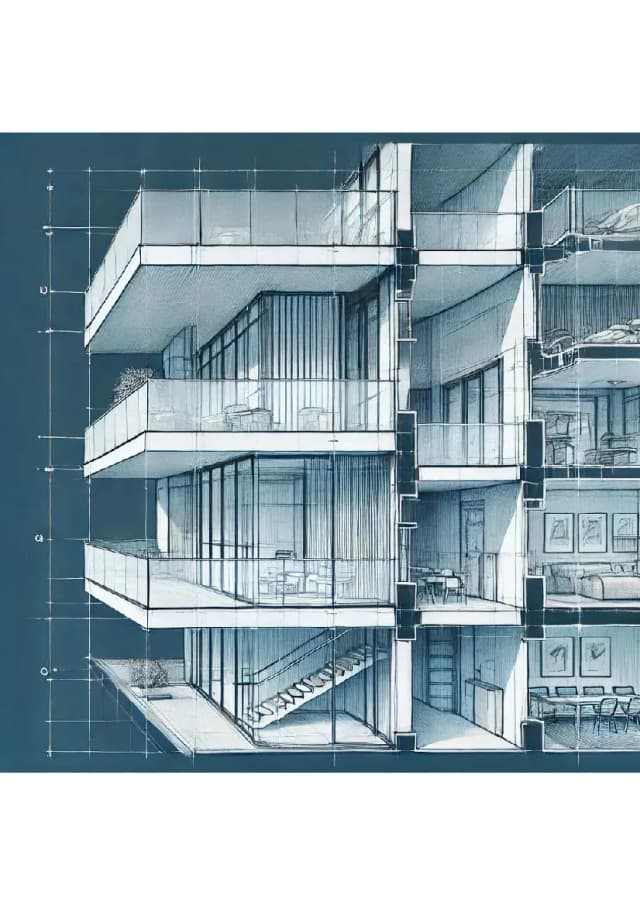

Les garde-corps vitrés, initialement en verre fumé, sont remplacés par un système en verre feuilleté extra-clair et sérigraphié, préservant une opalescence progressive qui adoucit la transition entre l’intérieur et l’extérieur, tout en assurant l’intimité des espaces privatifs. Fixés par un dispositif affleurant en aluminium minimaliste, ils semblent flotter dans la composition, apportant une légèreté nouvelle aux lignes du bâtiment tout en répondant aux exigences actuelles de sécurité.

Cette réhabilitation du 66, rue d’Assas s’impose alors comme une révélation plus qu’une transformation : en renouant avec la logique originelle du bâtiment, elle en magnifie les qualités intrinsèques tout en corrigeant ses vulnérabilités structurelles. Loin de toute surenchère esthétique, le projet épouse la rigueur du bâti tout en y insufflant une lecture renouvelée, où chaque détail – des textures réinterprétées aux solutions d’évacuation dissimulées – participe d’une approche qui respecte le passé tout en s’inscrivant dans le temps long de l’architecture. Ici, la technique ne s’impose pas, elle s’efface dans la justesse du geste, permettant au bâtiment de retrouver son essence, comme un palimpseste où l’histoire et la modernité dialoguent en strates superposées.

Strates Modernes : Révéler l’Héritage du Béton

Réhabilitation architecturale et sémiologie constructive au 66, rue d’Assas

1. Contexte et diagnostic architectural

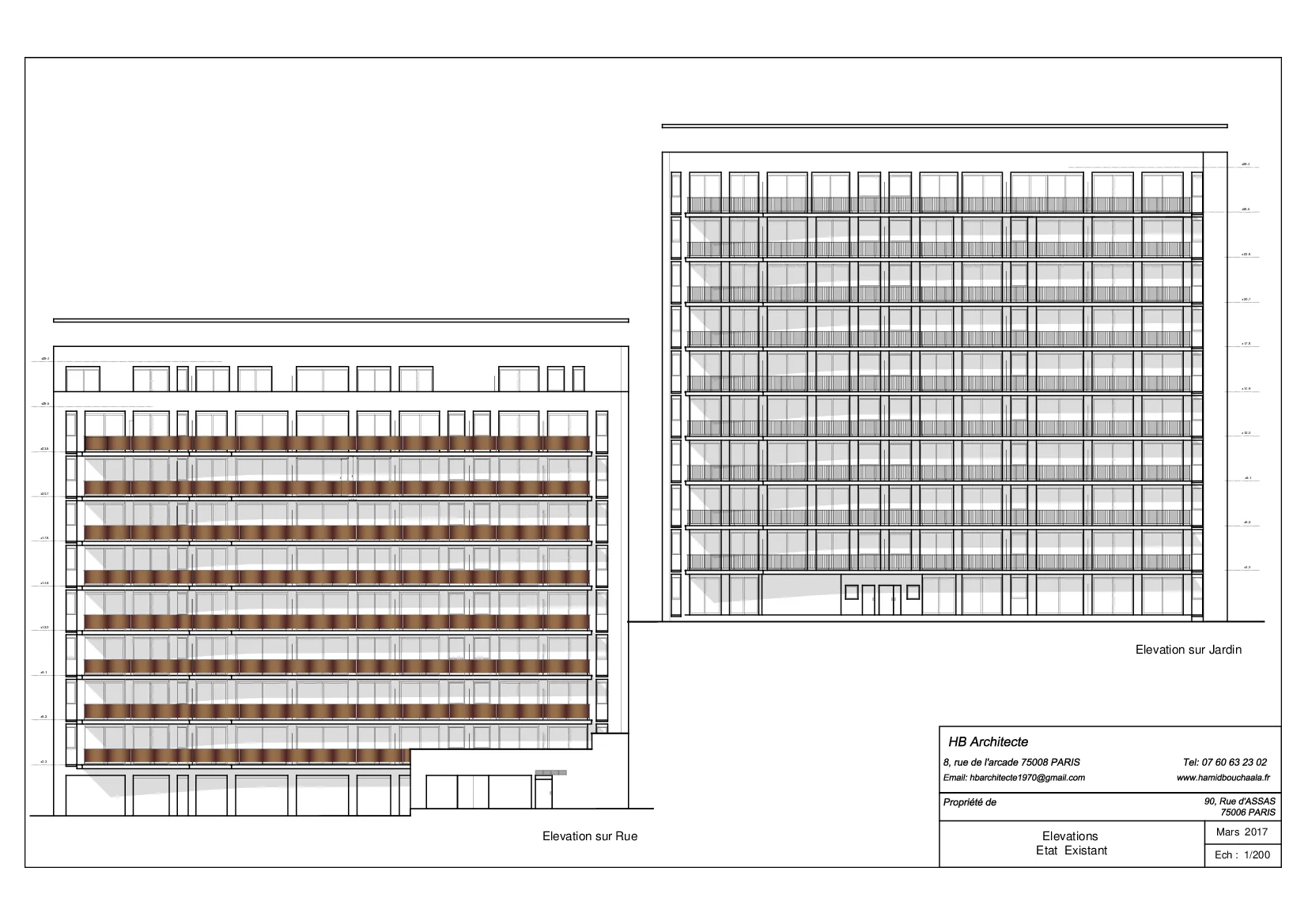

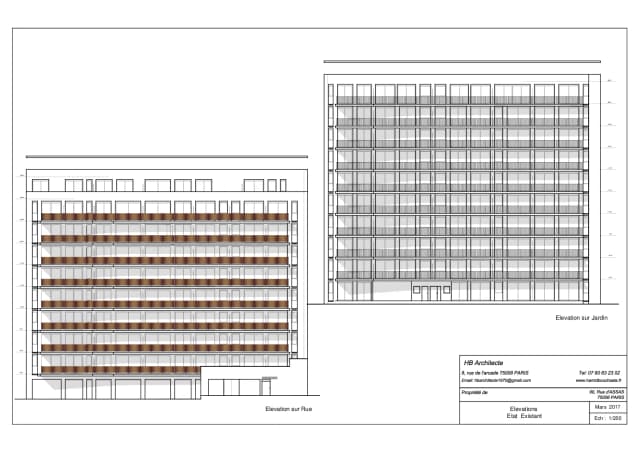

Située au 66, rue d’Assas, dans le 6ᵉ arrondissement de Paris, la résidence concernée incarne une architecture typique des années 1970, où la rigueur du béton structurel dialogue avec une matérialité rationnelle et un traitement des façades caractéristique de cette période. Conçue à une époque où l’industrialisation du bâtiment dictait les choix constructifs, elle témoigne d’un langage architectural où l’expression du béton, du carrelage en façade et des garde-corps vitrés se voulait à la fois fonctionnelle et esthétique. Or, avec le temps, les pathologies inhérentes aux matériaux employés — usure des structures béton, défaillance des systèmes d’étanchéité, obsolescence des garde-corps fumés et vieillissement du revêtement carrelé — imposent une réhabilitation qui ne soit pas seulement technique, mais aussi une relecture architecturale du bâti.

Studio HB engage ainsi une intervention qui dépasse la simple réparation des désordres structurels : il s’agit d’une restauration consciente, qui puise dans l’analyse de l’existant pour inscrire le projet dans un continuum architectural, en réaffirmant les qualités constructives et esthétiques du bâtiment tout en optimisant ses performances. Cette réhabilitation devient alors une opportunité pour repenser les modes de gestion des eaux pluviales, intégrer des solutions d’étanchéité discrètes et redéfinir la matérialité des façades sans dénaturer l’identité du projet original.

2. Structure et renforcement du béton

L’intervention débute par un travail d’expertise sur l’ossature béton. Les pathologies observées résultent de l’usure du temps et d’une exposition continue aux variations climatiques urbaines, conduisant à une altération des armatures métalliques et à l’apparition de fissures, accélérant la dégradation du parement de façade. La première étape du projet consiste à consolider cette structure en intervenant sur :

- Le diagnostic et la réparation des fissures : Injection de résines époxy adaptées à la nature du béton afin d’arrêter le phénomène de carbonatation.

- Le renforcement des armatures métalliques : Mise en œuvre de treillis soudés et application de passivants anticorrosion pour protéger la structure existante.

- L’amélioration de la capacité portante des balcons et terrasses : Renforcement par résine armée et mise en place de nouvelles étanchéités adaptées aux contraintes d’usage.

3. Étanchéité et gestion des eaux pluviales

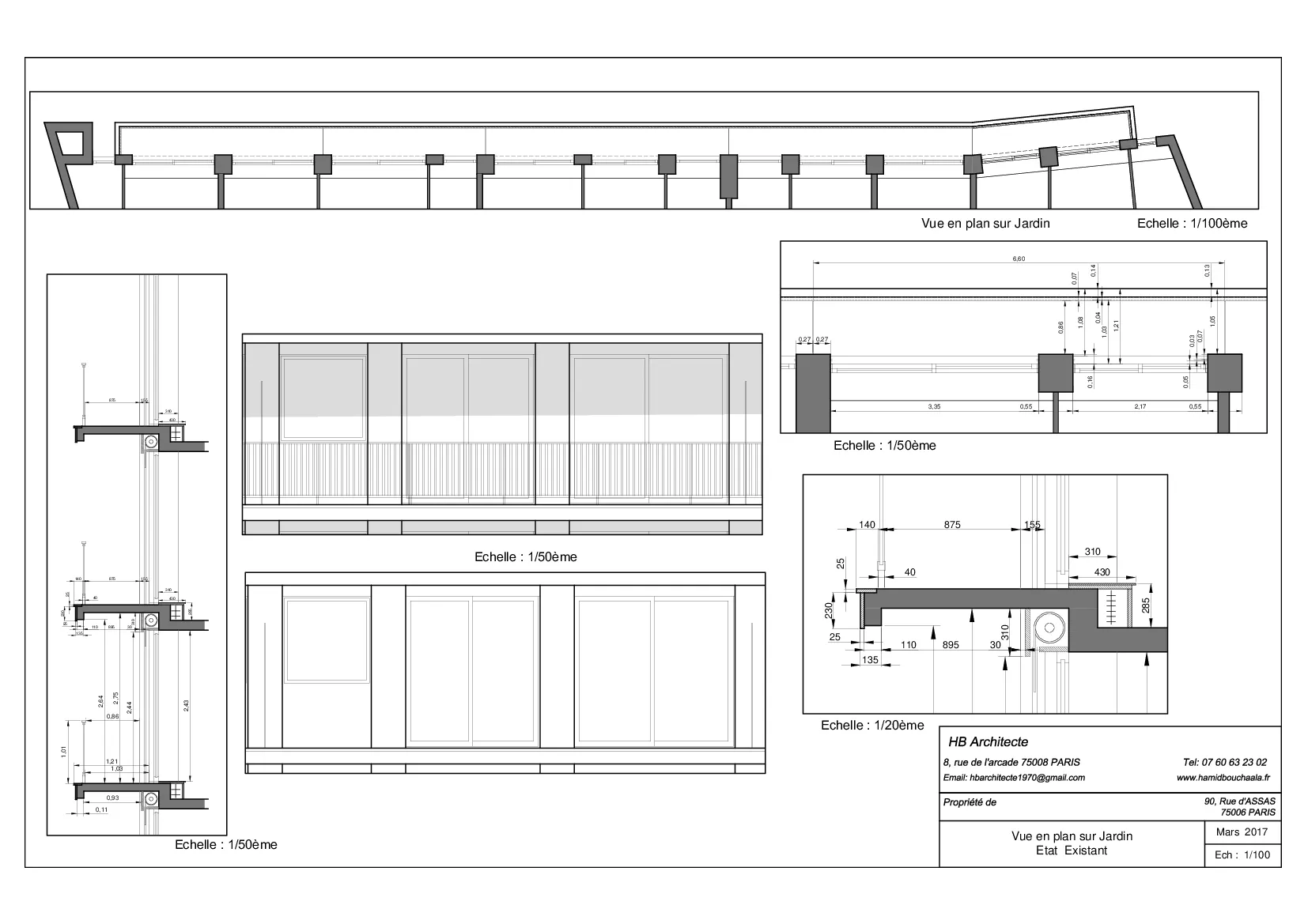

La problématique de l’étanchéité est traitée de manière architecturale plutôt que technique brute. Loin d’une approche purement fonctionnelle qui viendrait alourdir la façade avec des dispositifs visibles et inesthétiques, la gestion des eaux pluviales s’intègre dans une lecture discrète et rationnelle du bâtiment.

- Refonte des toitures-terrasses et balcons : Mise en place d’une résine d’étanchéité hautes performances, intégrée sous un revêtement minéral assurant une continuité visuelle avec les façades.

- Reprise des points de collecte des eaux pluviales : Amélioration des dispositifs de drainage en intégrant des chéneaux invisibles en liaison avec les nouvelles géométries des garde-corps.

- Optimisation des évacuations : Intégration de solutions d’écoulement dissimulées dans les lignes structurelles du bâtiment, supprimant l’ajout de tuyaux apparents et préservant l’esthétique monolithique du projet original.

4. Matérialité et relecture contemporaine des façades

L’identité du bâtiment est fortement marquée par son revêtement en carrelage de façade, un matériau emblématique des années 1970. Cette matérialité, initialement pensée pour ses qualités pérennes et sa facilité d’entretien, a subi une altération progressive, avec des décollements ponctuels et une perte de lisibilité de la surface. La réhabilitation vise à préserver cet esprit tout en optimisant la mise en œuvre et la résistance du nouveau revêtement.

- Choix d’un carrelage architectural contemporain : Sélection de modules céramiques aux teintes légèrement nuancées, respectant l’intention d’origine tout en apportant une profondeur supplémentaire grâce à des variations subtiles de finition (matité, réflexion de la lumière).

- Système de fixation amélioré : Remplacement de la pose traditionnelle par un système de collage haute adhérence et de fixation mécanique invisible, garantissant une meilleure durabilité.

- Dialogue entre opacité et transparence : Les nouvelles façades intègrent une alternance de surfaces pleines et de séquences vitrées, amplifiant le jeu des reflets et de la perception changeante selon la lumière naturelle.

5. Garde-corps et requalification des transparences

Les garde-corps fumés, typiques des années 70, sont remplacés par un système en verre feuilleté extra-clair et sérigraphié, permettant d’améliorer la sécurité et de redonner de la légèreté aux lignes du bâtiment. Cette mise à jour technique et esthétique vise à moderniser l’image du projet tout en respectant son identité originelle.

- Verre feuilleté avec opalescence progressive : Préservation d’un effet de transparence partielle qui joue avec la perception visuelle du volume et assure l’intimité des espaces extérieurs.

- Système de fixation affleurant : Intégration de profils en aluminium minimalistes, supprimant les éléments d’attache visibles et renforçant l’effet flottant des panneaux vitrés.

- Optimisation de la sécurité : Verre traité anti-éclats et résistance renforcée aux pressions latérales, assurant une conformité avec les normes actuelles sans altérer la lisibilité du projet.

6. Une réhabilitation comme révélation architecturale

Cette réhabilitation du 66, rue d’Assas dépasse le simple cadre technique pour devenir une véritable relecture architecturale du bâtiment. En s’appuyant sur une compréhension fine de l’existant, elle en révèle les qualités spatiales et matérielles tout en corrigeant les faiblesses structurelles accumulées avec le temps. Le projet ne cherche pas à réinventer mais à sublimer, à affiner les détails et à adapter les dispositifs contemporains aux contraintes patrimoniales et fonctionnelles du site.

Dans cette approche, le bâtiment se transforme sans perdre son identité, et la ville elle-même se lit différemment à travers cette architecture réaffirmée. Une œuvre où la technique et l’esthétique dialoguent, où chaque élément — du béton consolidé aux nouvelles textures de façade, des garde-corps repensés aux évacuations dissimulées — participe d’une logique de continuité et de mise en lumière du bâti. Plus qu’une réhabilitation, il s’agit d’une réinscription du projet dans son époque, en respectant l’héritage d’hier pour mieux construire l’image architecturale de demain.