« Le Palimpseste Haussmannien : une Maison de Maître Verticalisée, Dialogue entre Mémoire et Densité »

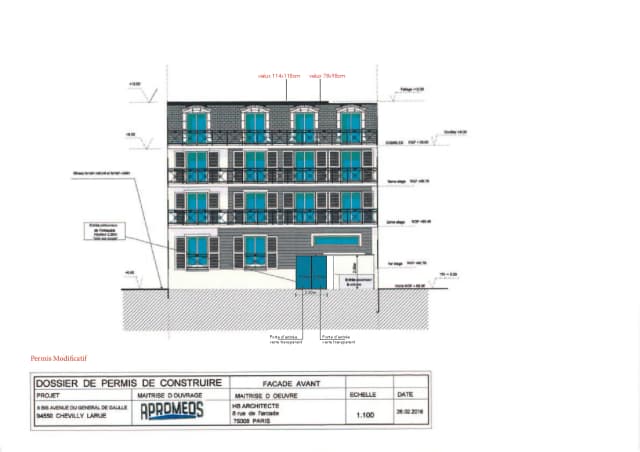

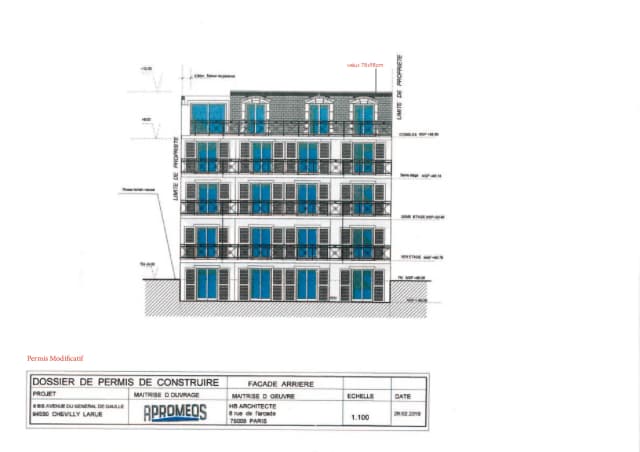

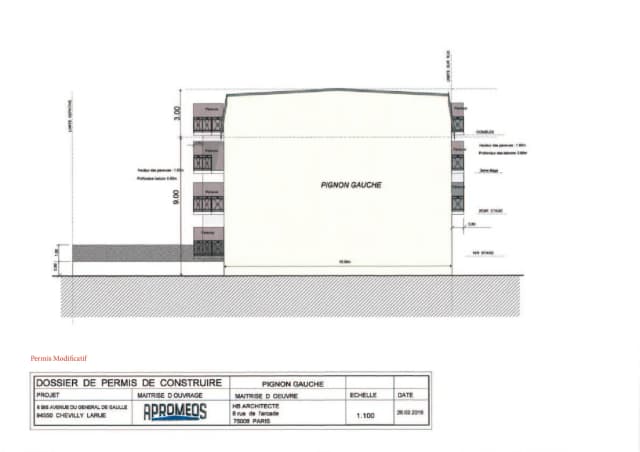

Ancré au cœur du tissu pavillonnaire de Chevilly-Larue, ce projet de seize logements interroge les notions de permanence et de mémoire urbaine en réinterprétant la figure classique de la maison de maître dans une densité inédite, sur une parcelle de seulement 435 m². L’ambition repose sur une réécriture contemporaine d’un langage patrimonial, où l’élévation architecturale, inspirée du modèle haussmannien, se confronte à la morphologie résidentielle environnante. L’enjeu fondamental du projet est de conjuguer la densification et l’élégance architecturale, de défier la typologie pavillonnaire sans la heurter, d’inscrire dans le paysage une silhouette qui semble toujours avoir existé, tout en portant la signature d’une intervention résolument actuelle. L’immeuble se présente comme une maison bourgeoise élevée sur cinq niveaux, un fragment de ville transposé dans un contexte où l’individuel prime sur le collectif, où la présence d’un tel volume suggère un ancrage historique fictif, mais crédible. La façade, travaillée en pierre de taille reconstituée, s’affirme dans une rigueur classique, rythmée par une succession de baies verticales et de balcons filants en ferronnerie torsadée noire, réminiscence du vocabulaire parisien du XIXe siècle. Corniches moulurées, soubassements sculptés, fenêtres à fronton et garde-corps en métal forgé orchestrent une composition équilibrée, où l’ornement dialogue avec la monumentalité mesurée du projet. Le dernier niveau, traité sous toiture mansardée en ardoise, parachève cette ascension urbaine en intégrant des lucarnes en zinc et des fenêtres en chien-assis, offrant un attique inspiré des appartements sous combles qui ont façonné l’image des toits parisiens.

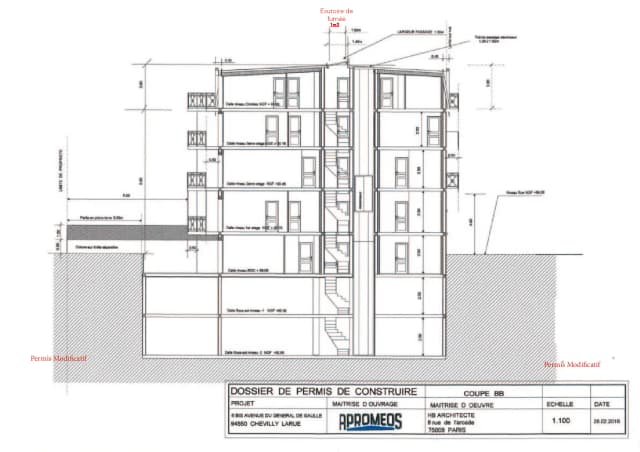

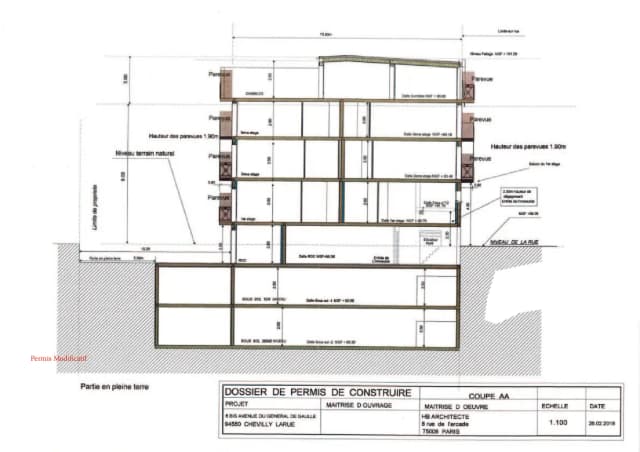

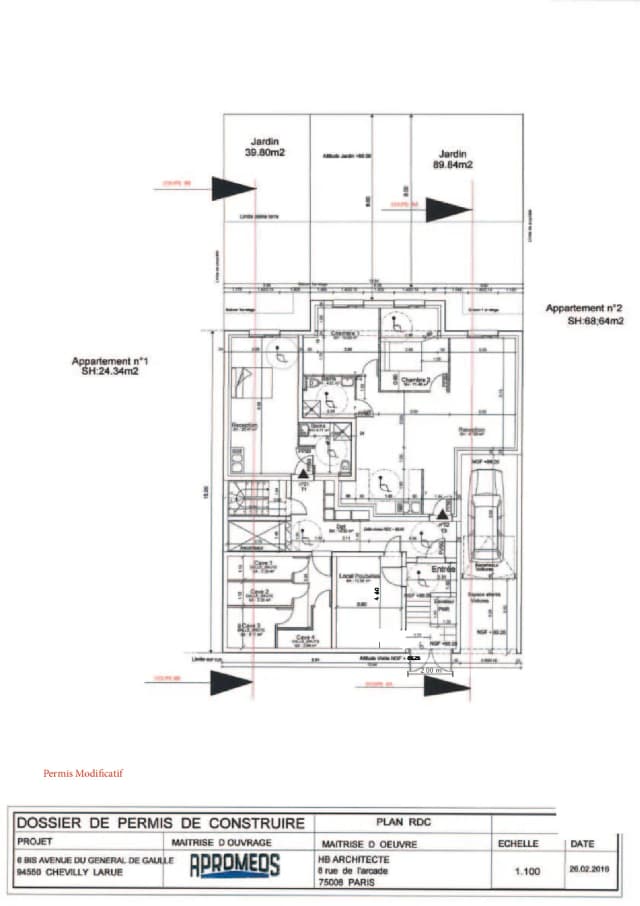

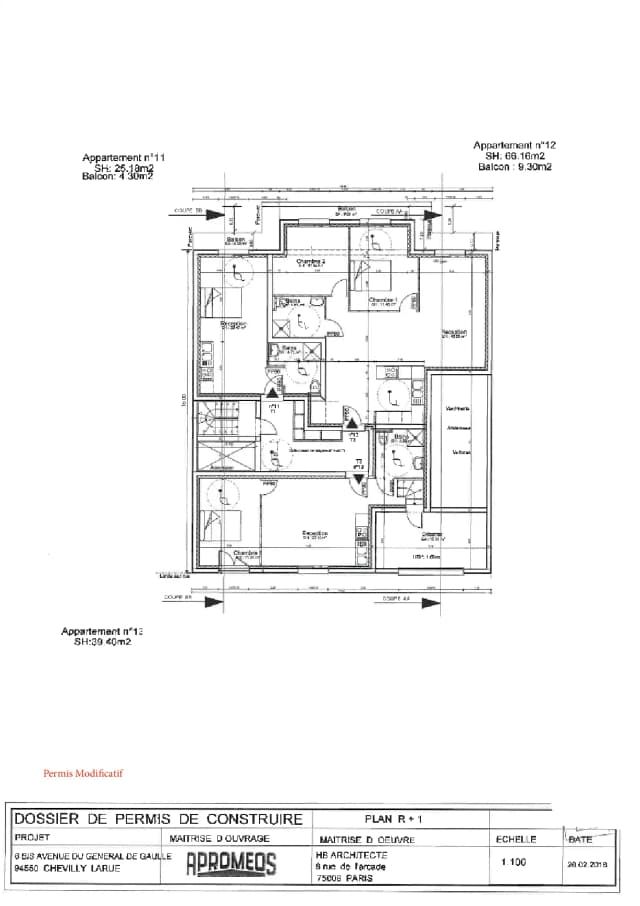

L’organisation verticale de l’immeuble se déploie dans une lecture précise des niveaux, structurant l’espace de manière hiérarchisée. Un soubassement affirmé accueille un hall d’entrée majestueux, traité avec des moulures et boiseries traditionnelles, véritable seuil entre l’extérieur et l’intimité domestique. Les trois niveaux intermédiaires sont entièrement dédiés à des appartements traversants, favorisant une luminosité généreuse et des espaces de vie où la hauteur sous plafond amplifie l’impression de grandeur. Le dernier niveau, sous la mansarde, propose des volumes atypiques, où la verticalité est redessinée en jeux de ciels intérieurs et de perspectives sur la ville. L’architecture se veut un hommage à l’esprit haussmannien dans sa capacité à composer des logements d’exception, sans sacrifier la logique de densification qui préside au projet.

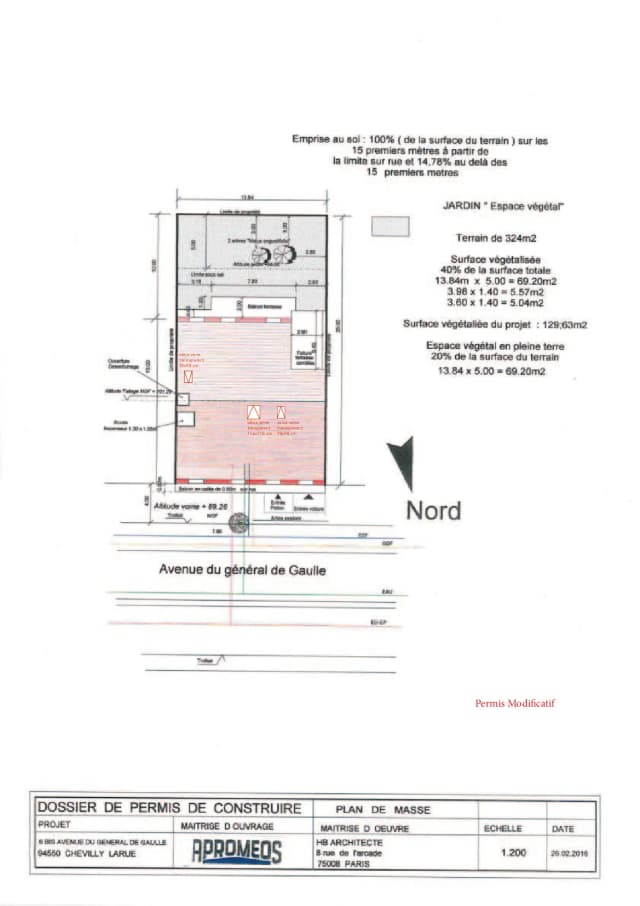

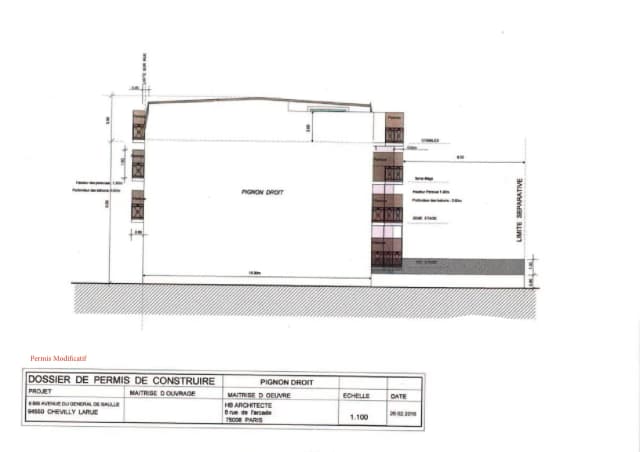

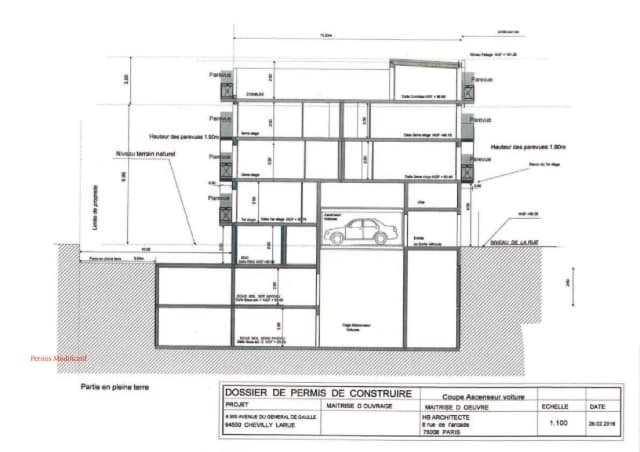

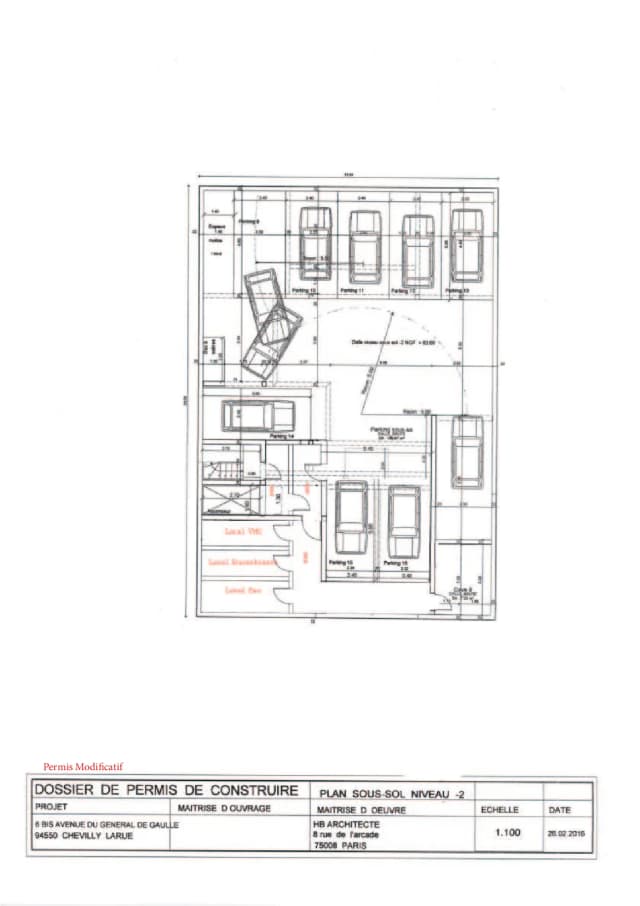

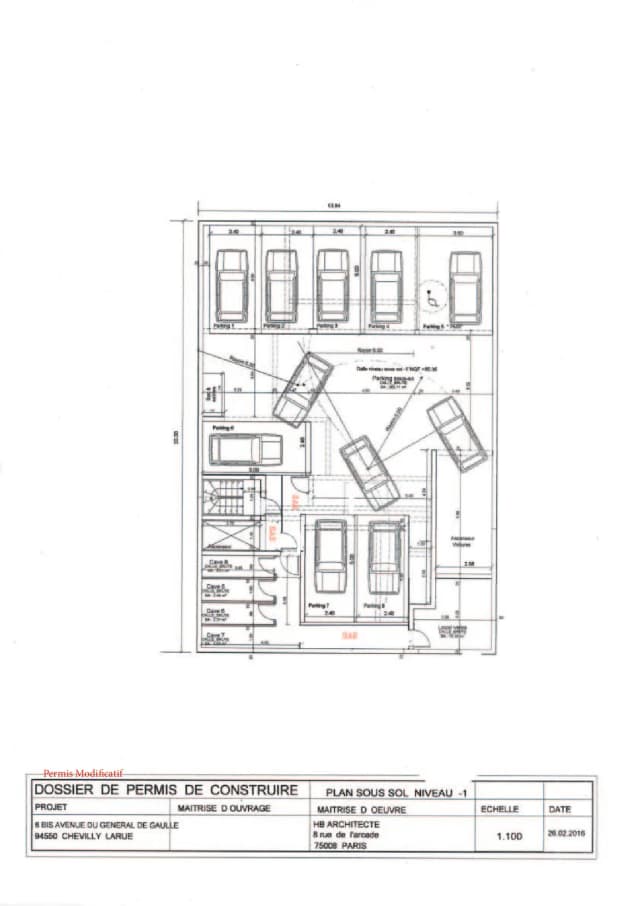

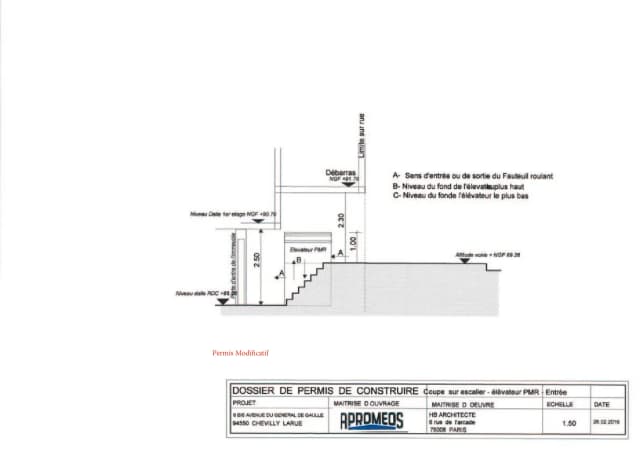

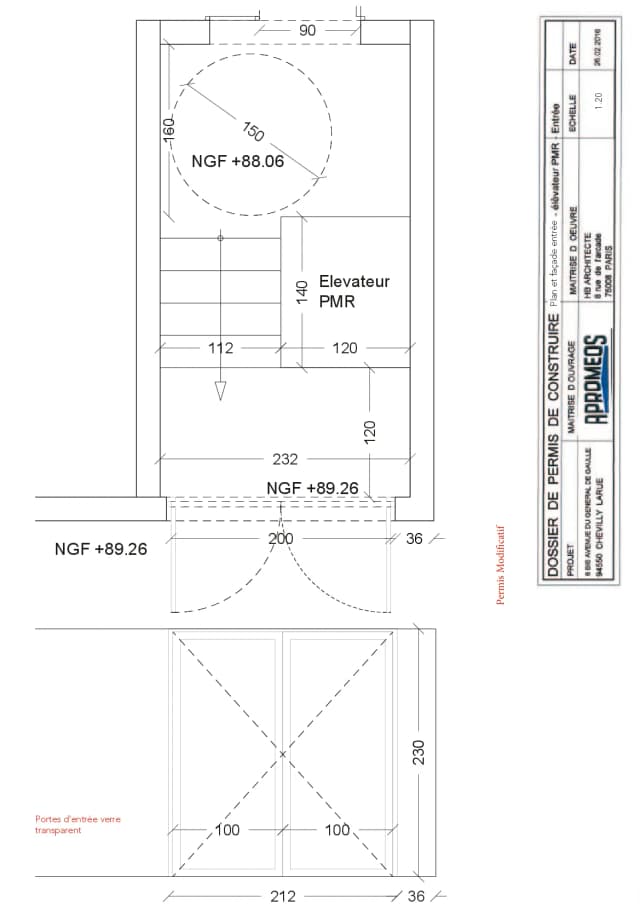

L’un des défis majeurs du projet réside dans l’optimisation de la surface constructible, tout en préservant l’image d’une maison individuelle. La compacité du bâtiment, pensée pour maximiser l’occupation du sol, permet une double orientation des logements et un ensoleillement maîtrisé, tandis que des retraits progressifs aux derniers niveaux atténuent l’impact volumétrique sur le voisinage. Les circulations sont conçues dans un esprit de fluidité et d’élégance, articulées autour d’un ascenseur principal dont l’habillage en bois et laiton évoque les intérieurs feutrés des hôtels particuliers. Le hall d’entrée, à l’image d’un vestibule cossu, est pensé comme une antichambre aux appartements, avec un sol en marbre à cabochons et des fonds à moulures raffinées. L’immeuble repose sur un socle technique dissimulé, avec un sous-sol sur deux niveaux entièrement dédié au stationnement, accessible par un ascenseur à voitures. Ce dispositif libère la surface du terrain et permet une intégration harmonieuse du bâti dans son environnement pavillonnaire, sans altérer son échelle urbaine.

L’ambiance intérieure prolonge cette exigence de raffinement, en affirmant une filiation avec l’esthétique haussmannienne à travers un travail minutieux sur la matérialité et les détails décoratifs. Les appartements s’ouvrent sur des espaces nobles où se déploient moulures aux plafonds, soubassements sculptés, cheminées décoratives et parquets en point de Hongrie, conférant aux lieux une atmosphère intemporelle. Chaque espace de vie est baigné de lumière, profitant de la générosité des ouvertures et des proportions équilibrées qui rappellent l’élégance des hôtels particuliers parisiens. Les cuisines ouvertes et les salles de bain en marbre conjuguent tradition et modernité, tandis que les parties communes sont conçues comme des espaces de représentation, à l’image d’un palier traité comme un salon avec des miroirs trumeaux, des appliques en bronze et une frise en stuc. L’escalier en colimaçon, orné d’une rampe en fer forgé, renforce cette dramaturgie spatiale, évoquant les circulations des grandes demeures du XIXe siècle.

Ce projet dépasse la simple réinterprétation stylistique pour proposer une réflexion plus profonde sur la place du patrimoine dans l’architecture contemporaine. Il démontre que densifier ne signifie pas banaliser, que l’élégance peut coexister avec la rationalité constructive, et que l’immeuble collectif peut retrouver la noblesse des constructions bourgeoises sans trahir son époque. En insérant seize logements sur une parcelle réduite, l’architecture prouve qu’une densité maîtrisée peut s’inscrire avec subtilité dans un environnement pavillonnaire, en jouant sur les transitions volumétriques et la mise en scène des éléments décoratifs. La matérialité choisie garantit une pérennité constructive, privilégiant pierre, bois et ferronnerie, tandis que les dispositifs techniques assurent une performance énergétique optimisée, conciliant esthétique patrimoniale et exigences environnementales contemporaines.

En définitive, ce projet s’impose comme une alternative aux formes standardisées du logement collectif, en réaffirmant l’importance du détail et du raffinement architectural dans la fabrication de la ville. Il propose une lecture renouvelée du rapport entre mémoire et innovation, entre passé et présent, dans un dialogue subtil avec le paysage urbain. « Le Palimpseste Haussmannien » n’est pas une reproduction nostalgique, mais une réécriture sophistiquée, où chaque ligne, chaque ornement, chaque proportion participe à la mise en scène d’une architecture qui dépasse son contexte immédiat pour s’inscrire dans une histoire plus vaste. Une maison de maître métamorphosée, un fragment de Paris transposé dans une autre temporalité, une réconciliation entre la densité et le prestige, entre l’intimité et la monumentalité. Une architecture qui ne se contente pas d’occuper l’espace, mais qui dialogue avec la mémoire, et la prolonge.

« Le Palimpseste Haussmannien : Contextualisme et Permanence dans un Pavillonnaire Contemporain »

1. Inscription urbaine et sémiologie architecturale

Situé au cœur de Chevilly-Larue, dans un tissu pavillonnaire traditionnel, ce projet de 16 logements interroge la notion de mémoire architecturale et de permanence urbaine. En proposant une maison de maître revisitée sur cinq niveaux, l’architecture du projet affirme une continuité typologique tout en s’intégrant dans une morphologie qui semble appartenir à l’histoire de la ville.

L’immeuble, bien que reprenant l’esthétique et les codes d’une maison bourgeoise, assume une densité exceptionnelle de 16 logements sur une parcelle de 435 m², un exploit spatial et technique dans un contexte résidentiel à faible hauteur.

L’élévation du bâtiment, inspirée des principes haussmanniens, conserve les fondamentaux du classicisme tout en défiant la morphologie pavillonnaire alentour. Le rapport entre les volumes, les matériaux et le vocabulaire décoratif instaure ainsi un dialogue entre le patrimoine et l’innovation, entre le respect du contexte et une réinterprétation contemporaine de l’immeuble parisien.

2. Morphologie et expression architecturale : une maison de maître verticalisée

• Façades et matérialité

L’immeuble se distingue par une façade en pierre de taille reconstituée, rythmée par un alignement régulier de baies verticales et de balcons filants en ferronnerie torsadée noire, évoquant les immeubles parisiens du XIXe siècle.

• Les corniches moulurées et les soubassements sculptés renforcent cette écriture, offrant une noblesse architecturale adaptée au gabarit du projet.

• Les garde-corps en métal forgé prolongent la façade et donnent une légèreté aérienne à la structure.

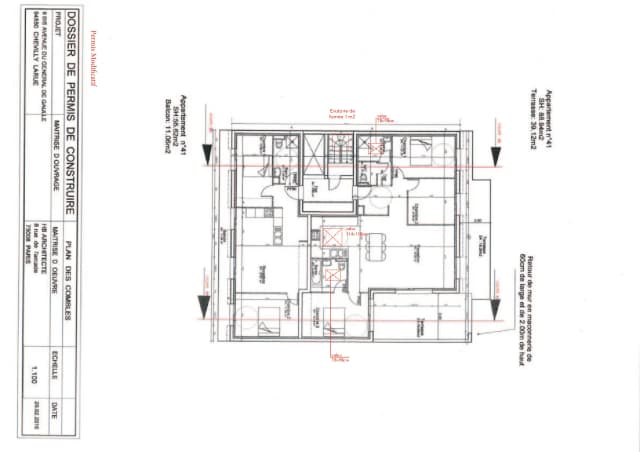

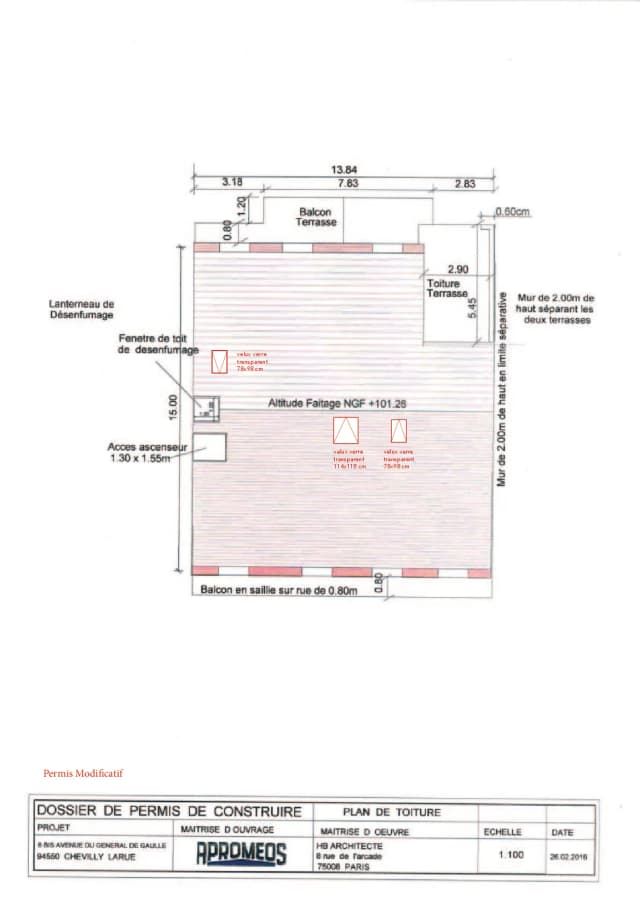

• Toiture et silhouette urbaine

• Le dernier niveau mansardé réinterprète la typologie haussmannienne avec des lucarnes en zinc et des fenêtres en chien-assis.

• Cette toiture en ardoise naturelle ancre le projet dans une esthétique patrimoniale tout en affirmant sa contemporanéité par des lignes épurées.

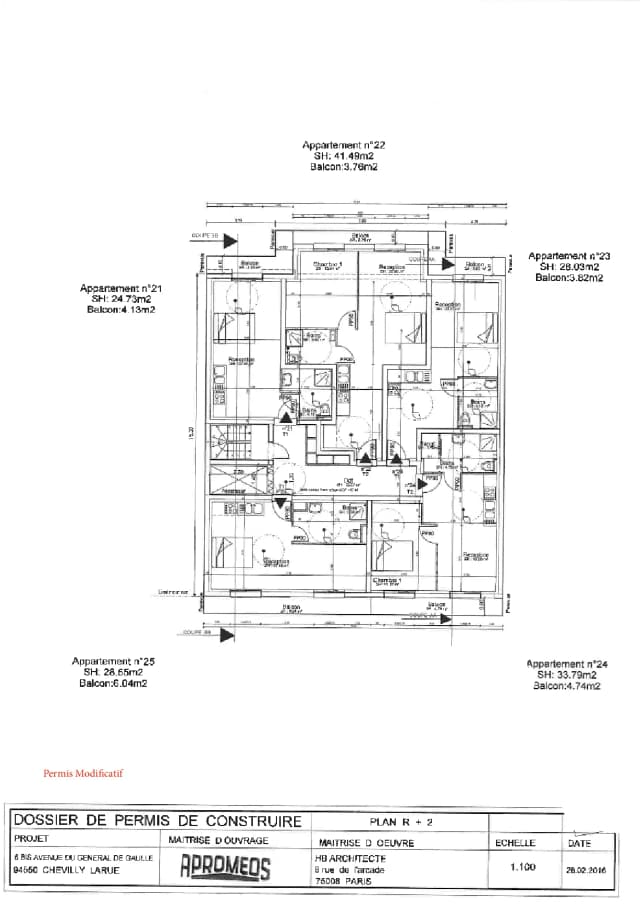

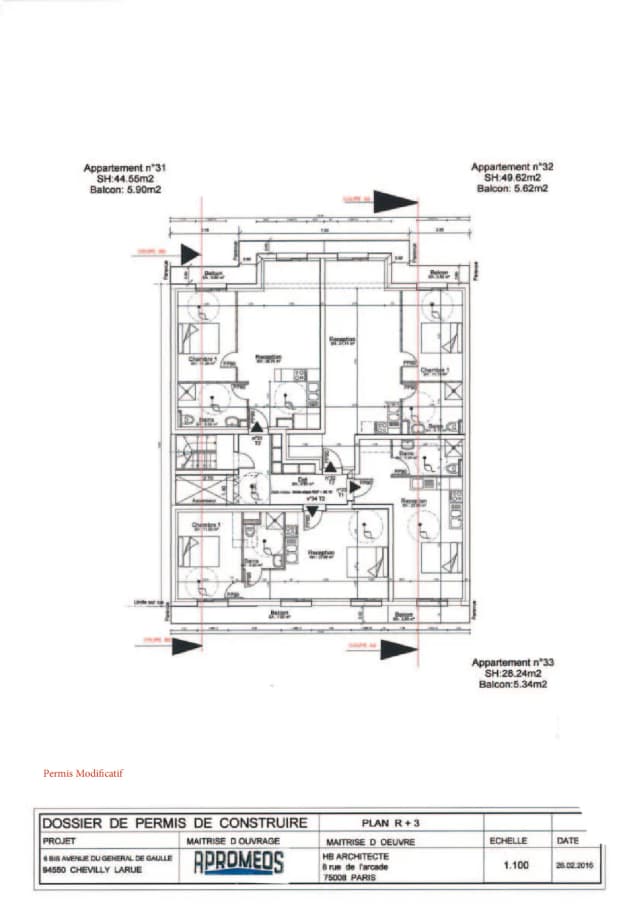

• Organisation verticale et lecture des niveaux

• Un soubassement marqué accueillant un hall majestueux, traité avec des moulures et boiseries traditionnelles.

• Trois niveaux intermédiaires distribués en appartements traversants avec hauteurs sous plafond généreuses.

• Un attique sous toiture mansardée, optimisé en duplex avec des volumes atypiques offrant des ciels intérieurs et des perspectives sur la ville.

3. Exploit technique et spatial : une densité maîtrisée

L’un des défis majeurs du projet réside dans la capacité à insérer 16 logements dans une parcelle réduite de 435 m², sans trahir l’image d’une maison de maître.

• Maximisation de l’occupation du sol

• L’assise du bâtiment est pensée en bande compacte, avec une profondeur maîtrisée pour garantir une double orientation des logements et une luminosité optimale.

• Les retraits progressifs aux derniers niveaux permettent de réduire l’impact visuel, tout en créant des espaces extérieurs privatifs sous toiture.

• Gestion des accès et fluidité des circulations

• Hall d’entrée monumental, marqué par un jeu de perspectives classiques, avec un sol en marbre à cabochons et des plafonds à moulures raffinées.

• Ascenseur principal avec un habillage en bois et laiton, renforçant l’aspect bourgeois de l’immeuble.

• Circulations verticales compactes, permettant d’optimiser l’espace habitable.

• Sous-sol technique et stationnement optimisé

• Un parking en sous-sol sur deux niveaux, accessible par un ascenseur à voitures, permettant de dégager totalement la parcelle en surface.

• Ce dispositif technique assure une densification maîtrisée sans sacrifier l’esthétique de la façade ni la qualité des espaces communs.

4. Ambiances intérieures : classicisme et raffinement spatial

• Appartements et matérialité intérieure

• Chaque logement reprend les codes des intérieurs haussmanniens : moulures au plafond, soubassements sculptés, cheminées décoratives, et parquets en point de Hongrie.

• Une grande hauteur sous plafond préserve l’élégance de l’espace et favorise une lumière naturelle généreuse.

• Cuisines ouvertes et salles de bain en marbre, associant tradition et modernité avec une touche intemporelle.

• Parties communes et atmosphère luxueuse

• Palier traité comme un salon avec des miroirs trumeaux, des appliques en bronze et une frise en stuc.

• Escalier en colimaçon avec une rampe en fer forgé, hommage aux hôtels particuliers du XIXe siècle.

• Ascenseur décoré d’un habillage en boiseries, accentuant l’atmosphère cossue de l’ensemble.

5. Un projet ancré dans son époque : contextualisme et pérennité architecturale

Ce projet dépasse la simple réinterprétation stylistique pour proposer une réflexion sur la place du patrimoine dans l’architecture contemporaine.

• Réconcilier densité et esthétique

• En insérant 16 logements sur une parcelle réduite, le projet démontre qu’il est possible de densifier sans dénaturer l’échelle humaine du quartier pavillonnaire.

• La verticalité maîtrisée et la mise en scène de l’architecture classique offrent une transition douce entre l’immeuble et les maisons environnantes.

• Économie et durabilité

• Une matérialité pérenne, privilégiant des matériaux nobles et intemporels (pierre, bois, ferronnerie).

• Une performance énergétique optimisée malgré une esthétique patrimoniale, avec des menuiseries isolantes et un système de ventilation discrètement intégré.

• Sémiologie et transmission

• Ce projet s’inscrit dans une logique de continuité historique, où le langage architectural classique dialogue avec l’usage contemporain.

• Il offre une alternative aux formes standardisées du logement collectif, en réaffirmant l’importance de l’ornement et du détail dans l’habitat urbain.

Conclusion : une maison de maître métamorphosée en écriture urbaine

Le « Palimpseste Haussmannien » est un projet qui transcende l’opposition entre passé et modernité, entre pavillonnaire et urbain.

En reprenant les codes de la maison bourgeoise, tout en y intégrant une densité maîtrisée, il redéfinit la notion de logement collectif de prestige, en parfaite harmonie avec son contexte.

Un projet qui réconcilie mémoire et innovation, dans un dialogue subtil avec la ville.